Leçon 13 : LES GRANDS TYPES DE STRUCTURES ET LEUR RÉPARTITION

La structure correspond à l'organisation des roches dans l'écorce terrestre. On distingue d'une part les structures massives, notamment dans les roches éruptives de massif, et d'autre part les structures sédimentaires, dont la disposition des couches permet d'étudier les déformations. Les déformations de l'écorce terrestre sont classées en deux types : les déformations souples observées uniquement dans les roches sédimentaires et qui sont à l'origine des structures plissées, et les déformations brisantes présentes dans toutes les roches et qui donnent les structures faillées.

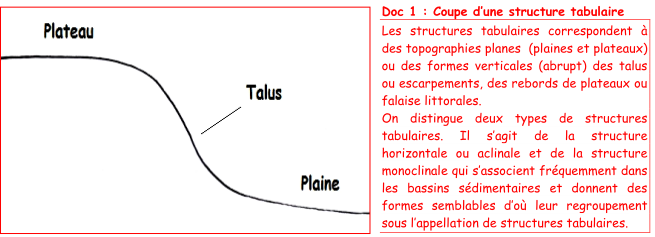

I/ LES STRUCTURES TABULAIRES

Les sédiments déposés dans les mers ou dans les lacs se présentent selon des couches le plus souvent horizontales si aucune déformation n'est venue les affecter. Sur ces couches, l'érosion se fait à partir du réseau fluvial qui s'encaisse dans les roches dures ou s'élargit dans les roches tendres. Le profil longitudinal d'un cours d'eau présente ainsi une série de ressauts correspondant aux couches dures et une série de biefs calmes liés aux couches tendres. Le profil des versants montre une succession de corniches (couches dures) et de banquettes (couches tendres) quand les couches sont épaisses. Il est plus rectiligne quand les bancs sont plus minces. Le réseau hydrographique est inséquent : il ne présente pas de direction particulière puisque les couches sont horizontales. Une déformation de grande ampleur ou un basculement entraînent l'inclinaison des couches. L'érosion est à l'origine d'un relief dissymétrique : le relief de cuesta.

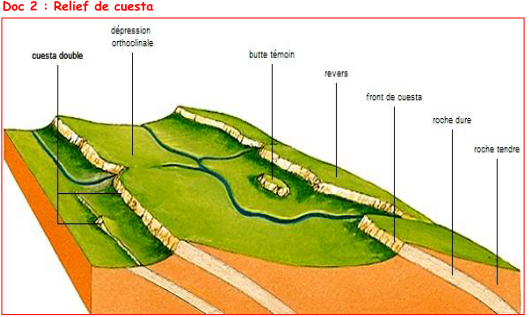

II/ LE RELIEF DE CUEST

Le relief de cuesta comprend un front formé par un abrupt lié à la couche dure, une dépression située au pied de l'abrupt appelée dépression subséquente et un revers qui correspond généralement à la couche dure. Le front présente un profil latéral différencié : la partie supérieure est une corniche, tandis que la partie inférieure est un talus concave. Le profil longitudinal est généralement régulier, interrompu par endroits par les percées des cours d'eau conséquents, qui suivent le pendage général des couches. Le front est fréquemment précédé de buttes, restes de l'ancienne extension de la cuesta. Couronnées de couche dure, il s'agit de buttes témoins.

Il existe différents types de cuestas. Si la différence de dureté entre les deux couches est grande, la cuesta est bien marquée dans le paysage avec une corniche très vive. Si cette différence est faible, la cuesta est peu nette avec un profil convexo-concave. Le profil longitudinal est très rectiligne quand une couche dure épaisse surmonte une couche tendre mince. Par contre, si une couche dure mince repose sur une couche tendre épaisse, le tracé est sinueux, la couche dure étant attaquée rapidement. Le réseau hydrographique comprend des cours d'eau qui coulent dans le sens du pendage des couches (cours d'eau conséquents), parfois dans le sens opposé (cours d'eau obséquents) et plus rarement au pied du front (cours d'eau subséquents). Les cours d'eau obséquents posent un problème car ils coulent dans le sens opposé au pendage. Ils ne sont par conséquent pas adaptés à la structure.

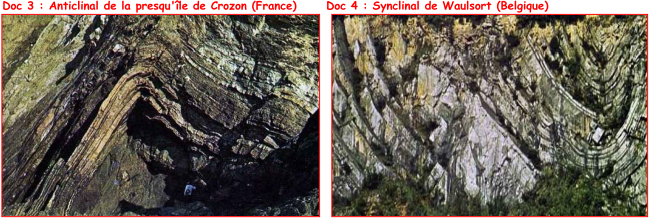

III/ LES STRUCTURES PLISSÉES

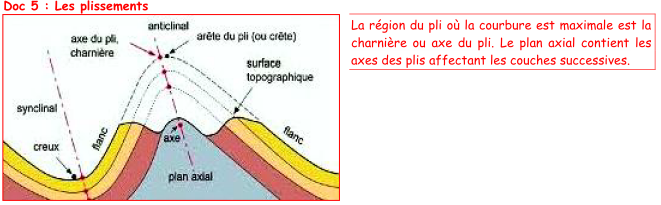

Les déformations les plus courantes affectant les couches sédimentaires sont les plis46, définis comme les ondulations d'une couche de forme et d'ampleur variables. Lorsque ce sont les couches les plus anciennes qui se trouvent au coeur du pli (noyau), le pli est un anticlinal. Quand ce sont les couches les plus récentes, le pli est synclinal.

Le plan axial du pli est le plan de symétrie qui le divise en deux parties égales. La charnière est l'intersection du pli avec le plan axial : si elle se trouve au point le plus élevé du pli, elle forme sa crête (cependant, charnière et crête ne coïncident pas toujours). L'axe du pli est la ligne d'intersection du plan axial avec le plan horizontal : les flancs sont les parties du pli qui plongent de part et d'autre du plan axial. L'altitude de l'axe varie le long du pli : il peut s'abaisser (ensellement) ou se relever (surélévation). Le pli se termine dans la direction de son axe par une terminaison périclinale qui correspond soit à la retombée de l'anticlinal, soit au relèvement de l'axe synclinal. On distingue différentes sortes de plis en fonction de leurs dimensions, formes et origines. Si la longueur du pli est voisine de sa largeur, le pli est brachyanticlinal ou brachysynclinal. Si le plan axial est vertical, le pli est dit droit. Le pli coffré offre une crête plane et des flancs verticaux. Si le plan axial est dissymétrique, les plis sont déjetés, en genou, déversés ou couchés. L'érosion attaque les plis. Si l'anticlinal est conservé, il correspond à des voûtes appelées monts. Si le synclinal reste intact, il donne naissance à des berceaux appelés vaux. 46 Pli : structure courbe due à une déformation ductile de la roche sous l'effet d'une contrainte compressive. La connaissance de la forme avant la déformation permet de la quantifier. Le cas le plus simple est le pli de roches sédimentaires dont la structure et les marqueurs sont planaires avant la déformation.

La région du pli où la courbure est maximale est la charnière ou axe du pli. Le plan axial contient les axes des plis affectant les couches successives.

- L'attaque peu avancée de l'érosion est à l'origine d'un type particulier de relief : le relief jurassien. Ce relief est caractérisé par la combe, dépression formée au sommet de l'anticlinal, le crêt qui représente la couche dure de l'anticlinal de chaque côté de la combe et la cluse (passage d'un cours d'eau perpendiculaire au mont). L'attaque plus avancée de l'érosion entraîne l'inversion du relief plissé. En effet, les anticlinaux, par élargissement des combes, sont évidés et dominés par les synclinaux qui se trouvent ainsi perchés. L'érosion finit par mettre sur un même plan anticlinal et synclinal qui sont alors arasés. - Si l'érosion reprend, elle donne naissance au relief appalachien : les roches dures situées à une même altitude constituent les sommets de ce relief, tandis que les roches tendres sont creusées en sillons. Le réseau hydrographique des régions plissées présente un tracé en baïonnette : les sections adaptées des cours d'eau coulent dans les vaux, les secteurs inadaptés parcourant les cluses. Celles-ci sont dues aux captures et aux phénomènes épigéniques47. Le plus souvent, elles correspondent à des ensellements. Elles peuvent être fonctionnelles ou mortes : dans ce dernier cas, elles sont appelées wind-gaps.

IV/ LES STRUCTURES FAILLÉES

Les régions faillées sont affectées par trois types d'accidents structuraux : la flexure (brusque rupture avec étirement des couches), la fracture (cassure sans dénivellation tectonique) et la faille (cassure à laquelle est liée une dénivellation tectonique). La faille est le plus caractéristique des accidents. Elle est définie par son rejet (mesure de la dénivellation), son regard (côté vers lequel est situé le bloc affaissé), sa direction et son tracé. Le découpage d'une région par des failles montre le plus souvent des blocs surélevés appelés horsts et des compartiments affaissés, les fosses d'effondrement. Les lignes de failles, qui présentent généralement des formes géométriques, se groupent parfois pour donner une mosaïque de blocs et se relaient plus ou moins en enfilades.

Dans le paysage, la faille engendre un relief ou ne donne pas d'abrupt. L'absence d'abrupt s'explique soit par le nivellement du bloc soulevé, surtout s'il est formé de roches tendres, soit par le remblaiement du bloc affaissé jusqu'au niveau du compartiment surélevé. Toutefois, en règle générale, les failles donnent naissance à des escarpements : si ceux-ci résultent directement de la dislocation verticale, l'érosion n'intervenant que pour les abaisser ou pour les faire reculer sans jamais les faire disparaître. Ils sont appelés escarpements de faille. Quand l'escarpement est dû à l'action exclusive de l'érosion le long de la ligne de faille, il est appelé escarpement de ligne de faille. Doc 6 : processus de formation d’une faille

On appelle faille une cassure, une rupture de la continuité de terrains primitivement situés au même niveau et qui s’accompagne d'un déplacement relatif des compartiments qu'elle détermine. Une faille va donc décaler deux blocs dans l’écorce terrestre sur une longueur et une hauteur variables (quelques mètres). La faille résulte généralement de la mauvaise transmission d’une poussée ou d’un effet tectonique dans un matériel rigide et inapte à la déformation souple ou au plissement. La série est alors dite incompétente.

Il existe d’autres types de cassures qui affectent les roches à des échelles différentes et qui ne sont pas des failles. C’est le cas de :

- La fracture : c’est une cassure sans déplacement de quelques mètres

- La diaclase : c’est une fissure sans déplacement dans une roche dure en général

V / LES CONTACTS

Au contact des bassins sédimentaires et des massifs anciens, il existe des types de relief particuliers. Le passage des couches d'un bassin sédimentaire au socle a lieu à travers une discordance. La couverture sédimentaire est dite discordante par rapport au socle parce qu'elle repose sur une surface tranchant les anciennes racines de la chaîne érodée qui a donné naissance au socle. Deux grands types de contacts peuvent être distingués : les contacts sans faille et les contacts avec failles.

1°) Les contacts sans faille

Les contacts sans failles se divisent en plusieurs sous-types. Il y a contact en glacis lorsque le passage du massif ancien à sa couverture sédimentaire discordante est en continuité topographique. La surface du massif ancien est basculée, et les couches sédimentaires vont en s'épaississant vers l'extérieur. Le contact par dépression périphérique présuppose que la surface du massif ancien est basculée, qu'il existe un binôme constitué d'une couche tendre surmontée d'une couche dure, et que cette dernière est tranchée en cuesta au-dessus de la dépression. Lorsque la surface du massif ancien n'est pas basculée, le rebord de la couverture sédimentaire restée quasi horizontale est appelé glint : c'est un contact par glint.

2°) Les contacts avec faille

Les contacts avec failles sont les plus fréquents, mais toutes les failles bordières n'apparaissent pas dans la topographie. Quand le relief de contact est directement lié aux failles, il s'agit le plus souvent d'un contact par escarpement de ligne de faille ou d'un contact par vallée de ligne de faille. Le contact d'une chaîne alpine et d'une plaine subalpine donne également des formes particulières : les formes de piedmont. Un modelé de piedmont s'élabore en avant d'une montagne qui s'élève au-dessus d'une plaine par le jeu d'une faille ou flexure unique, véritable front au contact de la plaine. L'érosion intense qui s'exerce sur la montagne en voie de surrection fournit des matériaux qui s'accumulent au pied de la montagne à l'air libre, sous les eaux lacustres ou marines. La surrection de la chaîne s'accompagne d'une subsidence, les matériaux où prédominent les faciès grossiers étant entassés sur des centaines ou des milliers de mètres (à l'échelle des temps géologiques), l'avant-pays ou piedmont peut être incorporé à la chaîne. Les sédiments détritiques sont alors à leur tour plissés. Le piedmont, lorsqu'il apparaît à l'air libre, donne un paysage de croupes. Les rivières sortant de la montagne y déposent leur forte charge et créent des glacis alluviaux appelés piedmonts alluviaux.

Dans le cas d'un encaissement des cours d'eau, par suite d'une surrection, d'un changement de niveau de base ou d'une fluctuation climatique, le piedmont est découpé en lanières : c'est alors un piedmont à serres. Si les interfluves sont plus larges, un relief de plateau apparaît. L'élargissement des vallées conduit à la destruction du piedmont et à l'élaboration d'une plaine d'érosion.

Ajouter un commentaire