Composition et rôle du milieu intérieur - Ts

Classe:

Terminale

Thème:

11 Le milieu intérieur

Introduction

Les êtres vivants unicellulaires comme les amibes, les paramécies, dépendent directement du milieu extérieur dans lequel ils trouvent leur nourriture et éliminent leurs déchets.

Par contre chez les vertébrés géants, les cellules de l'organisme ne dépendent plus directement du milieu extérieur car elles trouvent les conditions nécessaires à leur vie dans un milieu intermédiaire appelé milieu intérieur.

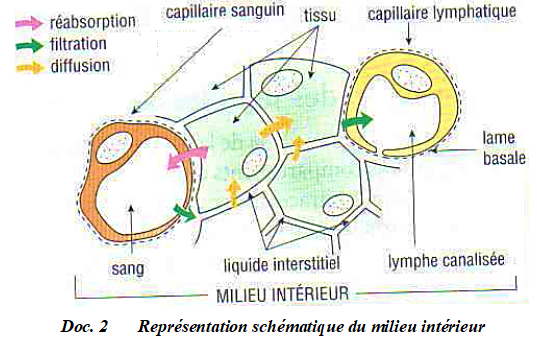

Le milieu intérieur est donc le milieu dans lequel baignent les cellules du corps.

Il est constitué par le sang et la lymphe (interstitielle et canalisée).

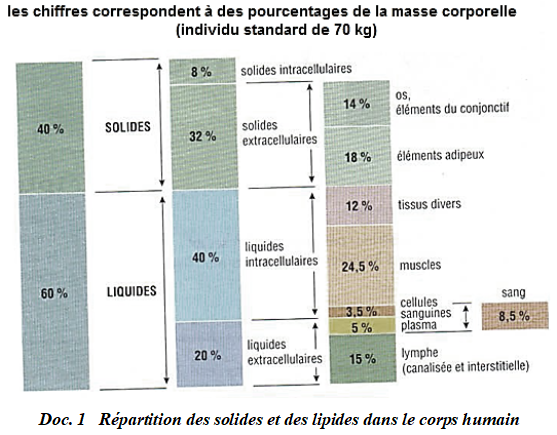

I. Répartition des liquides de l'organisme

L'eau représente environ $60\%$ de la masse corporelle d'un adulte.

Elle se répartit en deux grands compartiments :

$\bullet\ $ Un compartiment intracellulaire correspondant au cytosol des cellules, et qui représente environ les $2/3$ de l'eau corporelle.

$\bullet\ $ Un compartiment extracellulaire constituant notre milieu intérieur et qui représente environ les $20\%$ restant.

Le pourcentage d'eau dépend du sexe, de l'âge et de l'adiposité.

Un tissu actif est riche en eau alors que les os et les tissus de réserves en contiennent moins.

Exemple :

Le pourcentage d'eau chez la femme est plus faible que chez l'homme ; sa masse cellulaire active (muscle) est moins importante et sa masse adipeuse, au contraire plus importante.

II. Composition du milieu intérieur

Le milieu intérieur est constitué de trois liquides extracellulaires : le plasma sanguin, la lymphe canalisée et la lymphe interstitielle.

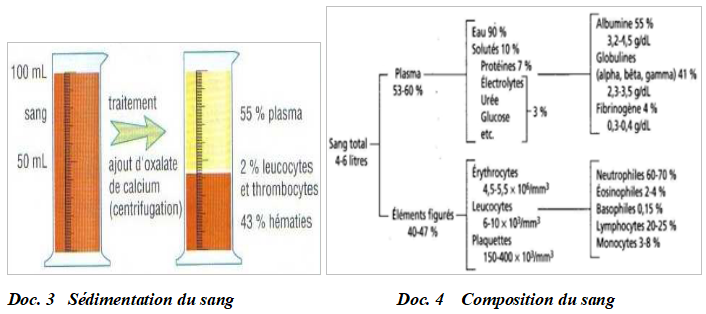

II.1. Le sang

Lorsqu'un sang rendu incoagulable par l'oxalate de calcium est maintenu au repos pendant une heure environ, ces différents constituants se séparent par gravité.

Après $24$ heures de sédimentation, on obtient trois phases distinctes :

$\bullet\ $ Un surnageant : plasma sanguin, liquide jaunâtre presque transparent

$\bullet\ $ Une phase intermédiaire, mince, blanchâtre : les leucocytes et les thrombocytes

$\bullet\ $ Un culot rouge formé uniquement de globule rouge ou érythrocytes

II.1.1 Composition du plasma

$\bullet\ $ Mise en évidence des sels minéraux :

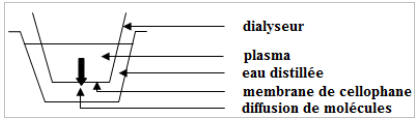

Pour connaître la composition du plasma, on réalise une dialyse selon le modèle suivant :

Avec le dialysat, on réalise les expériences suivantes :

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{MOde}&+HNO_{3}+&+\text{nitromolybdate}&+HCl+&\text{Quelques gouttes}&\text{Acide}\\ \text{opératoire}&NO_{3}Ag&\text{puis chauffage}&BaCl_{2}&\text{d'oxalate}&\text{purique}\\ & & & &\text{d'ammonium}&\\ \hline \text{Observations}&\text{Précipité}&\text{Précipité}&\text{Précipité}&\text{Précipité}&\text{Précipité}\\ &\text{blanc}&\text{jaune}&\text{blanc}&\text{blanc}&\text{jaune en}\\ &\text{noircissant à}&\text{sérin}& & &\text{aiguilles}\\ &\text{la lumière}& & & &\\\hline \text{Conclusuions}&\text{Présence de}&\text{Présence de}&\text{Présence de}&\text{Présence de}&\text{Présence de}\\ &\text{chlorures}&\text{phosphates}&\text{sulfates}&\text{calcium}&\text{potassium}\\ \hline \end{array}$$

Conclusion :

Le plasma contient de nombreux sels minéraux.

$\surd\ $ Mise en évidence de substances organiques :

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline \text{Mode opératoire}&\text{Chauffage}&\text{Réaction}&\text{Réaction Biuret}&\text{Dialysat + LF}\\ & &\text{xanthoprotéique}& &\text{à chaud}\\ \hline \text{Observations}&\text{Coagulation}&\text{Coloration jaune}&\text{Coloration violacée}&\text{Précipité}\\ & &\text{avec }HNO_{3}\text{ qui vire}&\text{avec }NaOH\text{ qui vire au}&\text{rouge brique}\\ & &\text{à l'orangé avec}&\text{bleu avec }SO_{4}Cu&\\ & &\text{l'ammoniaque}& &\\ \hline \text{Conclusions}& &\text{Présence de protéines}& &\text{Présence de glucose}\\ \hline \end{array}$$

Conclusion :

Le plasma contient de nombreuses substances organiques.

II.1.2 Du sang au sérum :

Du sang laissé au repos sans être privé de calcium coagule en formant une masse qui rejette un liquide jaunâtre : le sérum.

La coagulation du sang est due à une protéine soluble du plasma, le fibrinogène.

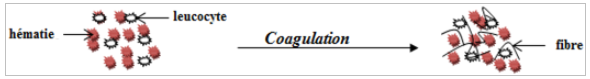

En effet, sous l'action d'une enzyme, la thrombine et en présence de $Ca^{2+}$, le fibrinogène subi une hydrolyse partielle et donne un réseau insoluble de fibres dans lequel les éléments figurés du sang (hématies et leucocytes) sont emprisonnés.

N.B :

La coagulation du sang est un moyen naturel de lutte contre les hémorragies.

II.2. La lymphe

Les tableaux suivants établissent une comparaison entre les compositions du plasma et de la lymphe interstitielle en substances minérales et en substances organiques.

Tableau 1 : Composition en substances minérales

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \text{Composition en }g/l&&\text{Lymphe}&\text{Plasma}\\ \hline \text{Eau}& &970&910\\ \hline &Na^{+}&3.2&3.3\\ &K^{+}&0.2&0.2\\ \text{Cations}&Ca^{2+}&0.1&0.1\\ &Mg^{2+}&0.02&0.02\\ &NH_{4}^{+}&0.001&0.001\\ \hline &Cl^{-}&3.8&3.7\\ \text{Anions}&PO_{4}^{3-}&0.1&0.1\\ &HCO_{3}^{-}&1.7&1.7\\ \hline \end{array}$$

Tableau 2 : Composition en substances organiques

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \text{Composition en }g/l&&\text{Lymphe}&\text{Plasma}\\ \hline \text{Protides}& &3&75\\ \hline \text{Lipides}&&6&6\\ \hline \text{Glucides}&&1&1\\ \hline &\text{urée}&0.3&0.3\\ \text{Déchets}&&&\\ &\text{autres}&0.04&0.04\\ \hline \end{array}$$

Les concentrations en substances minérales et organiques sont pratiquement identiques dans les deux liquides.

La seule différence concerne la richesse en protéines du plasma.

La lymphe a donc une composition chimique voisine de celle du plasma appauvri en protéines.

III. Rôle du milieu intérieur :

$\surd\ $ La lymphe interstitielle constitue le milieu d'échange des cellules

$\surd\ $ Le plasma sang et la lymphe canalisée assurent le transport des gaz respiratoires $(O_{2}\text{ et }CO_{2})$, des produits de la digestion (sels minéraux, glucose, lipides, acides aminés etc...), des déchets (urée, acide urique...), des toxiques et divers autres produits comme les enzymes, les hormones, les vitamines, les anticorps...

Conclusion

Composé de plasma et de lymphe, le milieu intérieur assure principalement le transport et les échanges de substances nécessaires à la vie cellulaire.

Donc, une certaine constance du milieu intérieur, tant du point de vue de la pression osmotique que du point de vue acido-basique, est nécessaire pour assurer la vie des cellules de l'organisme.

Auteur:

Daouda Tine

Ajouter un commentaire