Le sida - Ts

Classe:

Terminale

I. Définition

Le SIDA (Syndrome de l'Immuno-Déficience Acquise) isolé en $1983$, est une maladie infectieuse provoquée par un virus appelé virus de l'Immunodéficience Humaine $(VIH)$ qui détruit les défenses immunitaires naturelles de l'organisme et celui-ci est ainsi exposé sans défense à de graves infections finalement mortelles dues aux divers microbes parasites.

I.2. Données épidémiologiques

La progression du SIDA étant rapide, chaque jour nous notons des cas d'infections.

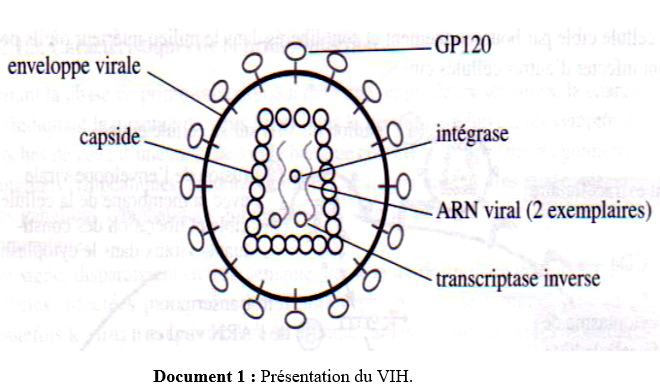

II. Présentation du virus

Le virus est considéré comme non vivant car il est incapable de se reproduire sans l'aide d'une cellule hôte : c'est un parasite obligatoire. Le $VIH$ est un rétrovirus, virus dont le matériel génétique stocké dans une capside protéique, est constitué $d'ARN.$

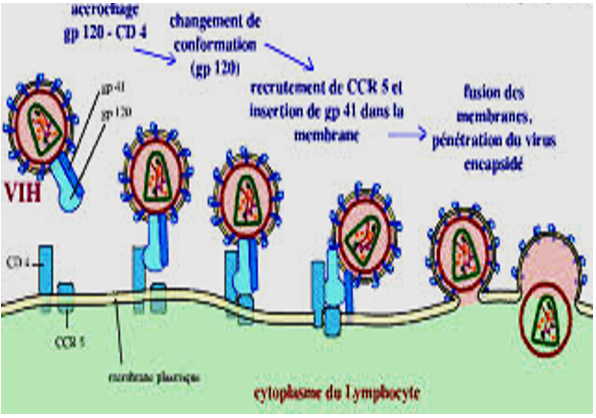

Ce virus possède une enveloppe virale à la surface de laquelle se trouve :

$-\ $des glycoprotéines, dont $GP120$, $GP41$ ;

$-\ $des protéines $P21$ et $P17$, qu'il utilise pour infecter ses cellules filles.

Cette protéine, $GP120$, peut être comparée à une clé qui reconnaît une autre protéine, la serrure nommée $CD4$ $($classe de différenciation $4)$, qui se trouve à la surface de certains globules blancs, les macrophages et une population de $LT4.$

III. L'infection du $VIH$

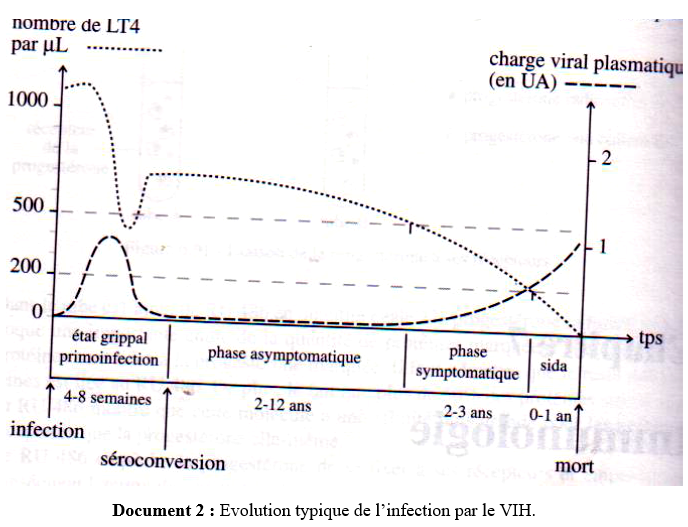

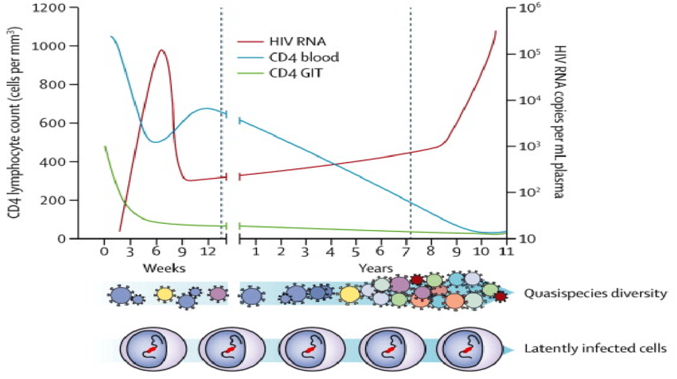

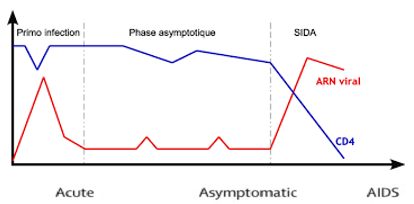

L'infection par le $VIH$ s'accompagne d'une inéluctable diminution d'une population de lymphocytes $(LT4).$ Elle est complexe et comprend quatre phases :

Primo-infection, phase asymptomatique, phase symptomatique et SIDA.

III. 1. Mode de contamination (Primo-infection)

La transmission du virus s'effectue :

$-\ $par voie sexuelle qui est le mode principal de contamination car le virus est présent dans les sécrétions vaginales et le sperme ;

$-\ $par voie sanguine : transfusion du sang contaminé ou à des échanges de seringues infectées contenant des restes sanguins chez les toxicomanes, des lames rasoirs et des tondeuses contaminées utilisées par les coiffeurs à plusieurs personnes.

$-\ $De la mère au fœtus au cours de l'accouchement, ou de la mère au nouveau-né au cours de l'allaitement.

III.2. Évolution dans l'organisme

III.2.2. Primo-infection :

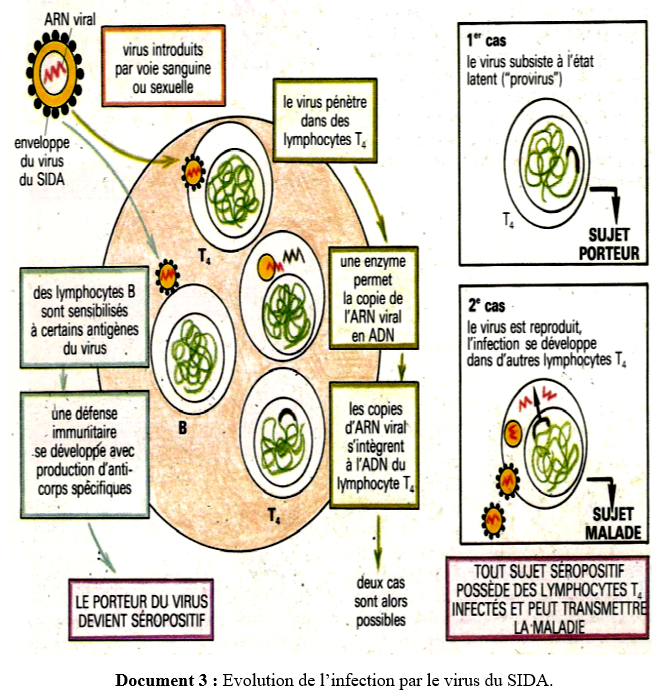

$-\ $Intégration des $ARN$ viraux ou génome viral dans le génome de la cellule hôte.

Lorsque le virus a pénétré dans une cellule cible, ses différents constituants sont déversés dans le cytoplasme de celle-ci. Parmi ceux-ci, deux molécules $d'ARN$ ainsi que deux types d'enzymes (la transcriptase inverse et intégrase). La transcriptase inverse est une enzyme permettant d'effectuer la polymérisation d'une molécule double brin $d'ADN$ à partir de la molécule $d'ARN$ virale. Ce phénomène de rétrotranscription est le phénomène inverse de celui qui s'effectue normalement lors de la synthèse protéique dans toute cellule vivante : la transcription par $l'ARN$ polymérase. Cette particularité place le $VIH$ dans la catégorie des rétrovirus.

Une fois la rétroaction effectuée, une molécule $d'ADN$ viral est formée et gagne le noyau de la cellule cible. Grâce à l'intégrase, $l'ADN$ viral est intégré au hasard dans $l'ADN$ de la cellule cible : il est à l'état de provirus.

$-\ $Multiplication virale

Une fois activé, $l'ADN$ viral, intégré dans $l'ADN$ de la cellule hôte, détourne la machinerie enzymatique de la cellule hôte. Le virus utilise les mécanismes de transcription et de traduction de cette cellule hôte pour synthétiser ses différents constituants $(ARN$ viraux, protéines de l'enveloppe comme $GP120$, intégrase, transcriptase inverse$).$

Une fois synthétisés, les différents constituants des particules virales sont assemblés dans le cytoplasme et les nouveaux virus (plusieurs milliers pour une cellule) quittent la cellule par un bourgeonnement et sont libérés dans le milieu intérieur où ils pourront infecter d'autres cellules cibles.

II.2.1. Séropositivité (phase asymptomatique)

Durant cette phase qui peut durer de quelques mois à plusieurs années, le sujet n'est toujours pas immunodéficient, il présente peu ou pas de symptômes et est apparemment en bonne santé, ses défenses immunitaires sont actives : le sujet est séropositif pour le $VIH.$ Bien que le virus se développe activement, la concentration en particules virales reste stable car l'organisme fabrique en masse des cellules immunitaires pour détruire le virus. De nombreux marqueurs immunologiques sont donc présents lors de la phase asymptomatique et indique une lutte du système immunitaire contre le VIH. Les acteurs de ces réactions font partie de l'immunité acquise, qui, contrairement aux réactions innées, ne sont pas immédiatement mobilisables lors d’un 1er contact avec l'élément étranger :

$-\ $l'apparition de $LT8$ cytotoxiques spécifiques contre le $VIH$ ;

$-\ $la diminution du nombre de $LT4.$

Méthodes d'identification du $VIH$ chez un individu infecté

Elles sont le plus souvent indirectes puisqu'elles reposent sur la détection d'anticorps $(Ac)$ spécifiques dirigés contre des molécules virales dans le sérum ou plasma du patient. Si l'anticorps est détecté, le sujet est dit séropositif pour le $VIH.$ Dans le cas contraire, il est séronégatif.

Deux méthodes sont utilisées :

$-\ $le Test $d'ELISA$ (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), recherche d'anticorps anti$-GP120$

$-\ $le Western Blot ou Immunoblot, recherche de protéine virale comme $GP120$ et $P24$

III.2.2. SIDA déclaré (la phase symptomatique)

En l'absence de traitement le nombre de $LT4$ baisse inéluctablement. Lorsqu'il devient inférieur à $200\ LT4/mm^{3}$ de sang, le patient entre dans la phase de SIDA qui se manifeste par l'apparition de diverses maladies opportunistes telles que la tuberculose, la diarrhée, l'hépatite, ces abcès, visages défigurés, maigreurs extrêmes et le malade est chétif. Une fois le SIDA déclaré, le malade meurt en $1$ ou $2$ ans.

IV. Prévention du SIDA

$-\ $Éviter les instruments souillés ;

$-\ $Abstinence, fidélité, préservatifs.

V. Autres cas de dysfonctionnement immunitaire

1. Les allergies

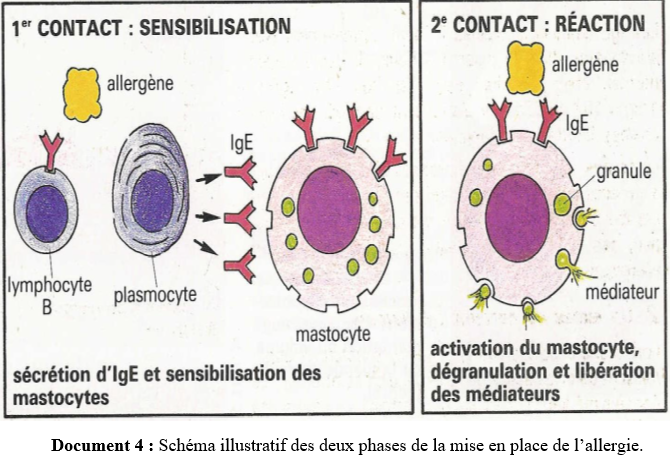

La réaction allergique est une réponse immunitaire différente de la réponse habituelle caractérisée par une réaction exercée par l'organisme vis-à-vis de certains antigènes appelés allergènes. Elle se manifeste par une réaction trop forte du système immunitaire : une hypersensibilité. Nous en distinguons deux types :

$-\ $L'hypersensibilité immédiate.

Elle se manifeste immédiatement après le contact déclenchant. Elle est due à la libération brutale des médiateurs le plus souvent de l'histamine. Ces médiateurs sont responsables des réactions de l'organisme : œdèmes, sécrétion de mucus, contraction des muscles lisses (asthmes)...

Cette libération d'histamine est déclenchée par les immunoglobulines $(Ig\ E)$ : c'est une réaction à médiation humorale

$-\ $L'hypersensibilité retardée

Elle se manifeste $24$ à $48\;H$ après le contact déclenché. Cette hypersensibilité retardée est due à des $LT$ : réaction à médiation cellulaire. Les $LT$ spécifiques sont sensibilisé par l'antigène et libèrent de ce fait des médiateurs chimiques (interleukines) qui, par chimiotactisme, attirent les macrophages et les activent. Il y a donc une production accrue d'interleukines et une amplification de la réponse locale avec dégranulation des mastocytes et libération d'histamines. C'est une réaction inflammatoire

2. Les maladies auto-immunes

Chez certains individus, les moyens de défense du système immunitaire sont dirigés contre les constituants de l'organisme lui-même ; paradoxalement l'organisme lutte contre son « soi ». Il s'agit donc d'une production, par un organisme, $d'Ac$ (médiation humorale) et de lymphocytes $T$ (médiation cellulaire) orientée contre des déterminants portés par ses propres constituants.

$\blacktriangleright\ $Les atteintes spécifiques d'organes ;

$-\ $Le diabète juvénile (insulino-dépendant) ; il résulte de la destruction des cellules $\beta$ du pancréas par des $LTc$ ;

$-\ $La thyroïde auto-immune, l'intervention du système immunitaire est marquée par une double action, cellulaire et humorale.

$\blacktriangleright\ $Les atteintes nos spécifiques d'organes

$-\ $Anémie hémolytique, résulte de destruction des hématies

Auteur:

Daouda Tine

Ajouter un commentaire