Synthèse des protéines - 1er s

Classe:

Première

Introduction

Les protéines remplissent des fonctions importantes dans le fonctionnement et l'organisation des êtres vivants : il existe des protéines structurales qui constituent la base structurale des cellules. Les enzymes, les anticorps et hormones qui sont des protéines, catalysent respectivement les réactions biochimiques qui protègent l'organisme des microbes et des virus, déterminent le fonctionnement normal des organes.

Ces protéines quoi que différentes sont fabriquer à partir du même processus.

Quels sont les acteurs et les étapes de la synthèse des protéines ?

I. Structure des acides nucléiques $(ADN$ ou $ARN)$

1. Mise en évidence

On a $2$ types d'acides nucléiques : $l'ADN$ (Acide Desoxyribo Nucléique) et $l'ARN$ (Acide Ribo Nucléique).

a) Test de $BRACHET$

On colore une cellule avec le mélange de vert de méthyl et de pyronine $($le vert de méthylène colore $l'ADN$ en vert et la pyronine colore $l'ARN$ en rose$).$ Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

$$\begin{array}{|l|l|l|l|l|} \hline &\text{Traitement}&\text{noyau}&\text{cytoplasme}&\text{nucléole}\\ &\text{avant}& & &\\ &\text{manipulation}& & &\\ \hline \text{Lame 1}&ADNase&\text{incolore}&\text{rouge}&\text{rouge}\\ \hline \text{Lame 2}&ARNase&\text{vert}&\text{incolore}&\text{incolore}\\ \hline \text{Lame 2}&\text{Aucun}&\text{vert}&\text{rouge}&\text{rouge}\\ \hline \end{array}$$

Activité

Précise la localisation de $l'ADN$ et de $l'ARN$ dans la cellule.

Réponse

La lame $3$ qui n'est soumise à aucun traitement d'enzymes montre respectivement que $l'ADN$ est contenu dans le noyau et $l'ARN$ dans le cytoplasme et le nucléole.

Les lames $1$ et $2$ servent de preuve

Dans la lame $1$ le noyau est incolore son $ADN$ est détruit par $l'ADNase.$ Puisque cet enzyme n'est pas capable de détruire $l'ARN$, le nucléole et le cytoplasme restent rouge. Ainsi $l'ARN$ est coloré en rouge.

Dans la lame $2$ le cytoplasme et le nucléole restent incolore car leur contenu $(ARN)$ est détruit par $l'ARNase.$ Le noyau est vert car $l'ARNase$ n'est pas capable de détruire son contenu. Le cytoplasme et le nucléole contient de $l'ARN.$

a) Le test de $FEULGEUN$

On utilise des cellules d'épiderme d'oignons qui ont été fixé au préalable dans un mélange d'acide acétique et d'alcool. On les colore ensuite avec le réactif de $SCHIFF.$

NB :

Le réactif de $SCHIFF$ se en violet en présence du désoxyribose (sucre).

On constate que le noyau se colore en violet.

Conclusion :

le noyau contient de $l'ADN.$

b) Composition chimique des acides nucléiques

L'hydrolyse des acides nucléiques montre qu'ils sont constitués d'une base azotée, du sucre et d'acide.

b) 1. Les bases azotées

Les bases appartiennent à deux groupes :

$\blacktriangleright\ $Les bases puriques dont le squelette de base est la purine. Ils sont formés par l'Adénine $(A)$ et la Guanine $(G).$

$\blacktriangleright\ $Les bases pyrimidiques dont le squelette de base est la pyrimidine. Ils sont formés par la Thymine $(T)$, la Cytosine $(C)$ et l'Uracile $(U).$

b) 2. Les Sucres

Il y'a deux types de sucres : le désoxyribose $($carbone $2$ dépourvu de $OH)$ et le ribose $($carbone $2$ possédants $OH).$

b) 3. L'acide

Il s'agit de l'acide phosphorique

II. Structure de $L'ADN$

La molécule $d'ADN$ est formée de $2$ brins. Chaque brin est constitué d'une alternative de phosphate $(P)$, de sucre $(S)$ et de base $(B).$

Les bases sont : $A$ ; $G$ ; $C$ et $T.$ L'association $P-S-B$ est appelée nucléotide.

Ainsi un brin est constitué d'une succession (séquence) de nucléotide. Les bases des $2$ brins sont liés par des liaisons hydrogènes. L'association entre deux bases n'est pas quelconque. En effet chaque base a une base qui lui est complémentaire. Ainsi $A$ et $T$ sont complémentaires et $C$ et $G$ sont complémentaires. De ce fait les deux brins de la molécule $d'ADN$ sont complémentaires.

Les deux brins de la molécule $d'ADN$ sont antis parallèles : ils sont disposés dans $2$ directions opposées. Un brin est orienté dans une direction $5'-3'$ pendant que le brin complémentaire est orienté dans une direction inverse ; c'est-à-dire $3'-5'.$ $5'$ est le carbone du sucre qui est lié à l'acide du $1^{er}$ nucléotide. $3'$ est le carbone du sucre qui possède le $OH$ libre.

Dans l'espace, les $2$ brins représentent une configuration hélicoïdale. On parle d'une structure double hélice. Cette structure en double hélice de $l'ADN$ a été décrite par $WATSON$ et $CRICK$ en $1953.$

Lorsqu'elle est dépliée, $l'ADN$ se présente comme une échelle dont les deux montants sont constitués de désoxyriboses et d'acides phosphoriques. Les barreaux sont constitués de bases azotées des deux brins qui sont reliées par des liaisons hydrogènes.

Cette structure révèle que l'adénine est reliée à la thymine par deux liaisons hydrogènestandis que la cytosine est reliée à la guanine par trois liaisons hydrogènes.

La liaison entre $A$ et $T$ est plus fragile que la liaison entre $C$ et $G.$

C'est ce qui permet à $CHARGAFE$ de trouver que dans la molécule $d'ADN$ la quantité $T$ est égale à celle de $A$ et la quantité de G est égale à celle de $C.$

Cette conclusion permet d'écrire :

$$\dfrac{A}{T}=\dfrac{G}{C}=1\ ;\ A=T\quad\text{donc}\quad\dfrac{A}{T}=1$$

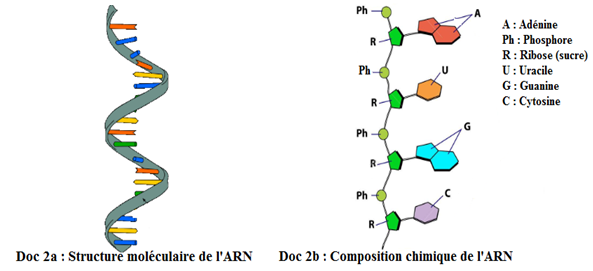

III. Structure de $L'ARN$

1. Caractéristique de $L'ARN$

Les $ARN$ présentent des caractéristiques propres qui les diffèrent de $l'ADN.$

$-\ $Ils sont formés d'un seul brin qui peut parfois se replier sur elle-même.

$-\ $Le sucre est le ribose

$-\ $La base Thymidine est remplacée par l'Uracile.

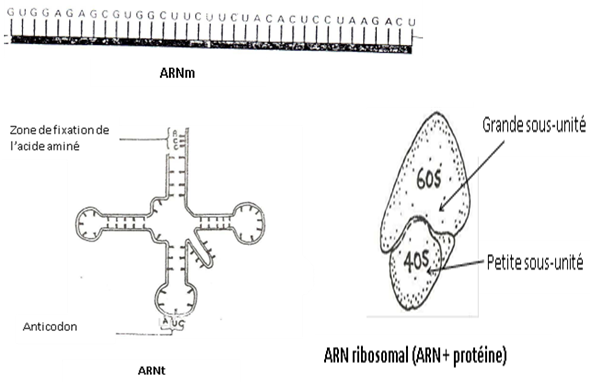

2. Les types $d'ARN$

$\surd\ $Les $ARN$ messagers $(ARNm)$ : ils copient l'information (plan) et la fournie au ribosome.

$\surd\ $Les $ARN$ ribosomaux $(ARNr)$ : ils incarnent l'intégrité des ribosomes qui constitue les sièges de la synthèse des protéines.

$\surd\ $Les $ARN$ de transfert $(ARNt)$ : dans le ribosome, $l'ARNt$ fait correspondre à chaque codon de $l'ARNm$ l'acide aminé correspondant grâce à un anticodon et a un site de fixation de l'acide aminé.

Activité

En te servant du tableau ci-dessous, compare les molécules $d'ADN$ et $d'ARN.$

$$\begin{array}{|l|l|l|l|} \hline \text{Composition}\diagdown\text{Acides nucléiques}&\text{Sucres}&\text{Bases azotées}&\text{Acides}\\ \hline ADN&\text{Désoxyribose}&A\;,\ T\;,\ C\;,\ G&\text{Acide phosphorique}\\ &\left(C_{5}H_{10}O_{4}\right)& &\left(H_{3}PO_{4}\right)\\ \hline ARN&\text{Ribose}&A\;,\ U\;,\ C\;,\ G&\text{Acide phosphorique}\\ &\left(C_{5}H_{10}O_{5}\right)& &\left(H_{3}PO_{4}\right)\\ \hline \end{array}$$

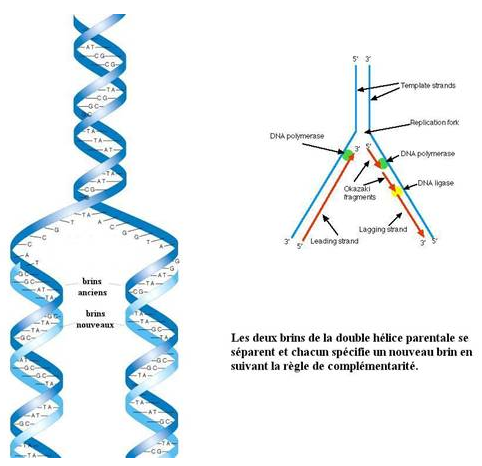

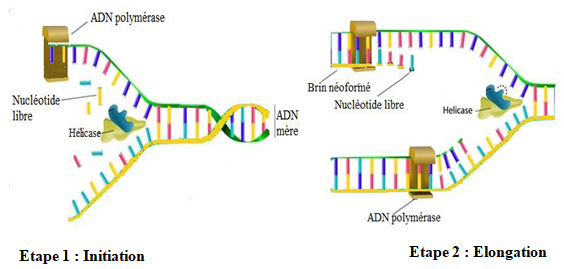

IV. La réplication de $L'ADN$

La réplication de $l'ADN$ est un processus de multiplication à l'issu de laquelle une molécule $d'ADN$ mère donne naissance à $2$ molécules $d'ADN$ identiques rigoureusement.

Ce processus se fait différentes étapes :

$-\ $Fixation de $l'ADN$ polymérase sur la molécule mère

$-\ $La rupture des liaisonshydrogène par $l'ADN$ polymérase qui se déplace progressivement le long de la molécule mère.

$-\ $La synthèse de nouveau brin à partir des nucléotides libres.

Pendant la réplication, la molécule $d'ADN$ s'ouvre suite à la rupture des liaisons hydrogènes par des enzymes hélicases (topoisomérases). $L'ADN$ polymérase se déplace le long de la molécule $d'ADN.$ Et par le jeu de la complémentarité des bases, il attribue à chaque base sa base complémentaire. A la fin de la réplication, $2$ molécules $d'ADN$ filles sont obtenues, formées chacune de moitié impeccablement identique à celle de la molécule mère. Ainsi la réplication est semi-conservatrice.

L'ouverture des deux brins peut être assurée par une enzyme appelée hélicase. La première étape de cette réplication est nommée initiation la seconde étape l'élongation et la dernière étape est nommée terminaison.

V. Mécanisme de la synthèse des protéines

1. Notion de code génétique

Comme on l'a vu tant tôt, $l'ADN$ est une séquence de base c'est-à-dire une succession de nucléonique.

Chaque triplet correspond à un acide aminé.

Chaque brin constitue une protéine car une protéine est un ensemble d'acide aminé. Ainsi la protéine est codée par $l'ADN.$

2. Relation entre $ADN$ ; $ARN$ et protéine

Activité 1

L'activité vise à connaitre la relation qui existe $l'ADN$ et la protéine. Pour cela on dispose de $2$ molécules $d'ADN$ $($dans l'individu $1$ et $2)$ et les $2$ protéines correspondantes.

$CAC\ GTG\ GAG\ TGT\ GGA\ GAC\ GTC\ :\ $Individu 1

$CAC\ GTG\ GAG\ TGT\ GGA\ CAC\ GTC\ :\ $Individu 2

1. Compare, les fragments $d'ADN$ des individus et des protéines correspondantes.

2. En déduire la relation qui existe entre la protéine et $l'ADN.$

Réponse

La différence se situe au niveau de leur $6^{e}$ triplets où la base $G$ de l'individu $1$ est remplacée par $C$ chez l'individu $2.$

Les différences au niveau des fragments $d'ADN$ se répercutent sur les protéines correspondantes. Cela s'observe au niveau de leurs $6^{e}$ acides aminés où le Glu de l'individu $1$ est remplacé par la Val chez l'individu $2.$

Conclusion

$L'ADN$ commande la synthèse de la protéine.

Activité 2

L'activité vise à connaitre la relation $l'ARN$ et la protéine. Pour cela on associe des acides aminés radioactifs avec différents types de cellules :

$-\ $Des Erythroblastes de lapin

$-\ $Des œufs de Xenope (sorte de grenouille)

$-\ $Des œufs de Xenope injectés $d'ARNm$ d'Erythroblastes.

La où les protéines synthèses par chaque type de cellule sont résumés dans le document ci-dessous.

1. Exploite les données du document

2. En déduire le rôle de $l'ARN$ en se basant sur la figure 3.

Réponse

Les cellules erythroblastiques du lapin synthétisent à partir des acides aminés l'hémoglobine.

Les œufs de Xenope synthétisent à partir des acides aminés les protéines $A$ et $B.$

Les œufs de Xenope associés à $l'ARN$ d'Erythroblastes synthétisent en plus des protéines $A$ et $B$ et l'hémoglobine.

Conclusion

$L'ARN$ permet la synthèse des protéines.

3. Les étapes de la synthèse des protéines

L'expression d'une séquence d'un brin $d'ADN$ (information génétique) en une séquence de protéine ne se réalise pas d'une manière directe. Elle se fait selon un processus qui comprend deux étapes.

a. La transcription

La molécule $d'ADN$ détient l'information génétique (séquence nucléotidique) se trouve dans le noyau alors que la synthèse doit avoir lieu dans le cytoplasme. Dans ce cas il est nécessaire de copier l'information et de transférer la copie $(ARNm)$ dans le cytoplasme. La synthèse $d'ARNm$ à partir de $l'ADN$ est appelée transcription.

Elle est réalisée grâce à $l'ARN$ polymérase. Cet enzyme ouvre la molécule $d'ADN$ en se fixant sur $l'ADN$ en un site appelé site promoteur : c'est l'initiation de la transcription.

Ensuite $l'ARN$ polymérase progresse le long du brin $d'ADN$ et assure la liaison des nucléotides par le jeu de la complémentarité des bases pour donner $l'ARNm$ qui est complémentaire avec le brin de $l'ADN$ orienté dans le sens $3'5'$ : c'est l'élongation.

A la fin de la transcription, $l'ARN$ polymérase se détache et $l'ADN$ et libérée $l'ARNm.$ $L'ARNm$ ainsi obtenu migre vers le cytoplasme en passant par les pores nucléaires. Les deux brins de $l"ADN$ se referment : c"est la terminaison

Remarque :

$-\ $La molécule $d'ADN$ est formée de $2$ brins complémentaires. Un brin appelé brin codant ou brin positif ou brin sens ou brin non transcrit et un $2^{eme}$ brin appelé brin non codant ou brin négatif ou brin non-sens ou brin transcrit.

$5'\ldots\ldots3'$ Brin codant (brin non transcrit)

$3'\ldots\ldots5'$ Brin non codant (brin transcrit)

$-\ $Le brin $ARNm$ produit est complémentaire au brin $d'ADN$ orienté dans le sens $3'5'$ appelé brin transcrit ou brin non codant

$-\ $L'autre brin orienté dans le sens $5'3'$ appelé brin codant ou brin transcrit est identique au brin $d'ARNm$ synthétisé à la seule différence de la Thymine qui est remplacé par l'Uracile.

$\ast\ $Le code génétique

Activité

1. Déterminer le nombre de triplets de nucléotides.

2. Déterminer le nombre d'acide aminéde contenue dans le code génétique.

3. Explique la différence entre le nombre d'acide aminés et le nombre de codon dans le code génétique.

Résolution

1. Il y'a $64$ codons

2. Il y'a $20$ acides aminées

3. Les deux nombres sont différents. Car plusieurs codons peuvent coder pour un seul acide aminé.

Le code génétique est le système de correspondance entre les nucléotides de $l'ARNm$ et les $20$ acides aminés. Chaque triplet de $l'ARNm$ est appelé codon. Dans le code génétique plusieurs codons peuvent coder un seul acide aminé : on dit que le code génétique est redondant.

Par contre plusieurs acides aminés ne peuvent pas correspondre à un seul acide aminé : on dit que le code génétique est non réciproque ou non ambigu. Certains codons ne correspondent à aucun acide aminé : ce sont les codons stop ou codon non-sens qui marquent la fin de la synthèse. Les codons stop sont au nombre de trois : $UAA$ ; $UAG$ et $UGA.$

Le code génétique est le même pour tous les êtres vivants : on dit qu'il est universel. Le codon $AUG$ correspond à la méthionine et est le codon initiateur de la traduction.

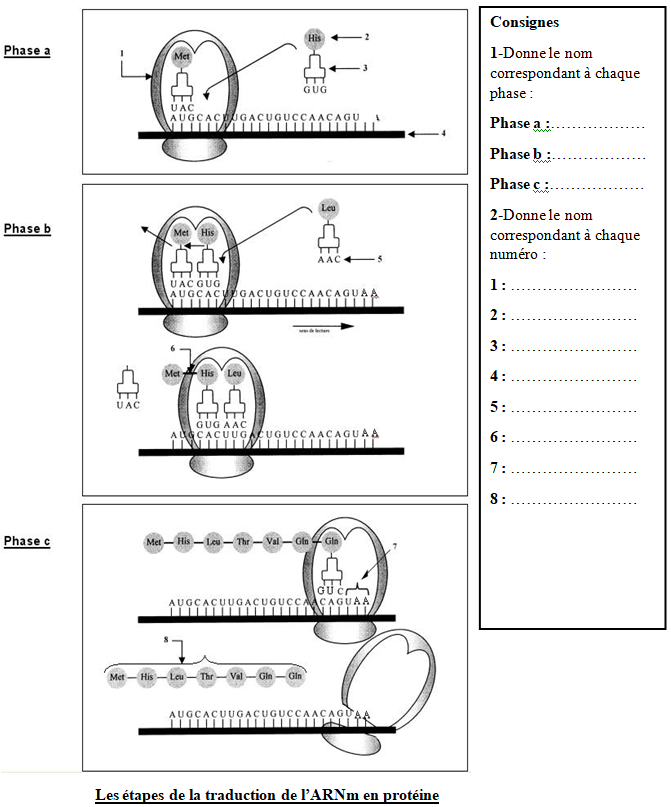

b. La traduction

C'est la formation de la protéine à partir de $l'ARNm$ sous forme d'une séquence. C'est-à-dire une succession d'acide aminé appelé polypeptide. Elle fait intervenir $l'ARNm$, le ribosome et $l'ARNt.$

La traduction comprend :

$\blacktriangleright\ $L'initiation

Elle débute toujours au niveau du codon initiateur $AUG$ de $l'ARNm.$ Le ribosome (petite sous unité), $l'ARNt$ qui porte l'acide aminée la méthionine et l'anticodon $UAC$ se fixe sur le codon initiateur $AUG.$

En effet, la petite sous unité du ribosome se fixe en première lieu sur le codon initiateur $AUG$ de $l'ARNm$ ensuite la grande sous unité minue de deux sites $P$ et $A$ vient se fixer à son tour sur $l'ARNm.$

En suite deux $ARNt$ minue chacun d'un acide aminé se place respectivement sur le $P$ et sur le site $A.$ $L'ARNt$ porteur de la méthionine et dont l'anti codon est complémentaire au codon initiateur se place sur le site $P$ alors que le deuxième $ARNt$ porteur de l'acide aminé et dont le l'anti codon est complémentaire au codon qui suit le codon initiateur se place sur le site $A.$

La liaison peptidique entre les deux acides aminés se forme.

$\blacktriangleright\ $L'élongation

Le ribosome se déplace successivement d'un codon à un autre. Le site $A$ devient libre et le premier $ARNt$ se retire. Un autre $ARNt$ minue d'un acide aminé se place sur le site $A$ ; la liaison peptidique avec l'acide aminé précédente se forme.

Le ribosome avance encore d'un codon à l'autre ; le site $A$ devient libre, $l'ARNt$ qui se trouve sur le site $P$ se libre et un nouveau $ARNt$ se place sur le site $A.$ Ceprocessus se répète plusieurs fois.

$\blacktriangleright\ $La terminaison

Elle se produit lorsqu'un ribosome arrive au niveau du codon stop $(UAG\;,\ UAA\;,\ UGA)$ qui ne correspond à aucun acide aminé. En ce moment les deux sous unités du ribosome se dissocient la protéine est libérée et la méthionine est coupée.

Le même filament $d'ARNm$ peut servir à la synthèse simultanée de plusieurs molécules de la même protéine grâce à l'intervention de plusieurs ribosomes (polysomes).

4. Les mutations

Les mutations sont des modifications rares, accidentelles ou provoquées de l'information génétique $($séquence $d'ADN$ ou $d'ARN)$ ou du génome (ensemble de gènes).

Il y a $3$ types de mutations : la substitution, l'ajout et la délétion ou perte.

a) La substitution

Elle est un remplacement d'une base par une autre. On peut avoir $2$ types de substitutions :

$\bullet\ $La transition : c'est lorsqu'une base purique est remplacée par une autre base purique ou une base pyrimidique est remplacée par une autre base pyrimidique.

$A\ G\rightarrow$ la base purique $A$ remplace la base purique $G$ ou vice versa.

$T\ C\rightarrow$ la base pyrimidique $T$ remplace la base pyrimidique $C$ ou vice versa.

$\bullet\ $La transversion : c'est lorsqu'une base purique est remplacée par une base pyrimidique et inversement.

les bases puriques remplacent les bases pyrimidiques.

les bases pyrimidiques remplacent les bases puriques.

b) La délétion

C'est lorsqu'il y a perte de nucléotides au niveau de la séquence initiale.

c) L'ajout

Dans ce cas il y a ajout de nucléotide au niveau de la séquence originelle.

5. Les conséquences des mutations

Activité

Exploite les résultats suivants. En déduire les différents types de mutations.

Brin initiale : $AGC\ TCA\ GAC\ TGA\ AAA\ TAC$ : brin transcrit

$ARNm$ ; $UCG\ AGU\ CUG\ ACU\ UUU\ AUG$

Protéine $A$ ; $Ser-Ser-Leu-Thr-Phe-Met$

Brin muté $1$ : $AGC\ TCA\ GAC\ TTA\ AAA\ TAC$

$ARNm$ : $UCG\ AGU\ CUG\ AAU\ UUU\ AUG$

Protéine $B$ : $Ser-Ser-Leu-Asp-Phe-Met$

Brin muté $2$ : $AGT\ TCA\ GAC\ TGA\ AAA\ TAC$

$ARNm$ : $UCA\ AGU\ CUG\ ACU\ UUU\ AUG$

Protéine $C$ : $Ser-Ser-Leu-Thr-Phe-Met$

$-\ $La comparaison au brin initial au brin muté $1$ révèle une substitution de la guanine $(G)$ du $11^{e}$ nucléotide par la thymine $(T).$ Cette mutation a changé la nature de la protéine qu'on devrait obtenir avec le brin initial : on dit qu'elle est faux - sens.

$-\ $La comparaison du brin initial au brin muté $2$ indique un remplacement de la cytosine $(C)$ du $3^{e}$ nucléotide par la thymine $(T).$ Cette modification n'a pas changé la nature de la protéine correspondant au brin initial : une telle mutation est dite Silencieuse.

$-\ $Lorsqu'une mutation donne naissance à un codon stop, elle est dite non-sens ou non-stop.

Importance des protéines

Les protéines sont des macromolécules qui jouent rôle important dans le fonctionnement de la cellule et même de l'organisme. Ainsi on distingue :

$-\ $Des protéines de structures qui entre dans la constitution des membranes cellulaires ;

$-\ $Des protéines de fonctions comme les canaux ioniques $($pompe $Na^{+}/K^{+})$

$-\ $Des protéines de transport de molécule comme l'hémoglobine

$-\ $Des protéines enzymatiques qui interviennent dans la digestion

$-\ $Des protéines hormonales qui interviennent à distance pour modifier le fonctionnement d'un organe ;

$-\ $Des protéines de signalisation qui captent des signaux et assurent leurs transmissions dans la cellule ou dans l'organisme

Auteur:

Daouda Tine

Commentaires

bijou (non vérifié)

mar, 10/12/2021 - 16:03

Permalien

Révision terminale

bijou (non vérifié)

mar, 10/12/2021 - 16:10

Permalien

Révision terminale

bijou (non vérifié)

mar, 10/12/2021 - 16:11

Permalien

Révision terminale

Ibrahima Diallo... (non vérifié)

ven, 05/13/2022 - 20:10

Permalien

Cours en pdf

Anonyme (non vérifié)

lun, 02/27/2023 - 16:48

Permalien

Pdf

Danilo Sarrr (non vérifié)

lun, 02/27/2023 - 16:49

Permalien

sarrdanilo7@gmail.com

Gueladio sidibe (non vérifié)

dim, 09/21/2025 - 16:11

Permalien

Thank

Ajouter un commentaire