Série d'exercices - Ts

Classe:

Terminale

Exercice 1

Pour chacun des items suivants $($de $1$ à $20)$, il peut y avoir une (ou des) réponse (s) correctes Relevez le numéro de chaque item et indiquez dans chaque cas la (ou les) lettres (s) correspondant à la (ou les) réponse (s) correcte (s).

1) La vaccination repose sur :

a. La présence de lymphocytes mémoires avant un premier contact avec un antigène

b. La formation de lymphocytes mémoires après un premier contact avec un antigène

c. La formation de lymphocytes mémoires après un $2e$ contact avec un antigène

d. La formation de macrophages mémoires

2) L'immunité adaptative permet à l'organisme de :

a. Réagir immédiatement à l'entrée d'un micro-organisme

b. Se préparer à des infections répétées par un même micro-organisme

3) L'immunité adaptative est une réaction immunitaire :

a. Spécifique et lente à se mettre en place

b. Non spécifique et rapide à se mettre en place

c. Spécifique et rapide à se mettre en place

d. Non spécifique et lente à se mettre en place

4) La multiplication et la différenciation des lymphocytes sélectionnés par un antigène, en cellule effectrices $(LB$, $LTC)$ nécessitent :

a. De l'interleukine $2$

b. De l'insuline

c. De l'histamine

d. Des prostaglandines

5) Les anticorps circulants sont produits par :

a. Des cellules phagocytaires

b. Des plasmocytes

c. Des lymphocytes $T$ auxiliaires

d. Des $LTC$

6) Au final, les complexes immuns sont détruits :

a. Par phagocytose par des macrophages

b. Par phagocytose par des $LT_{8}$

c. Par apoptose par les $LT_{8}$

d. Par apoptose par des macrophages

7) Les cellules infectées par un virus sont détruites par :

a. Des cellules phagocytaires

b. Des $LB$

c. Des $LTC$

d. Des $LT_{4}$

8) Les anticorps sont :

a. Des protéines circulantes capables de neutraliser un porteur d'antigène

b. Des cellules circulantes capables de détruire des cellules infectées

c. Des protéines circulantes capables de détruire un porteur d'antigène

d. Des cellules circulantes capables de neutraliser un porteur d'antigène

9) Un antigène est :

a. Un élément étranger à l'organisme

b. Une bactérie uniquement

c. Molécule défensive permettant de bloquer des éléments étrangers à l'organisme

d. Un virus uniquement

10) Un sujet est dit « séropositif » quand :

a. On détecte des cellules phagocytaires dans son sang

b. On détecte des antigènes dans son sang

c. On détecte des anticorps spécifiques dans son sang

d. On détecte des lymphocytes spécifiques dans son sang

11) La spécificité des anticorps est due à :

a. La présence d'une partie constante

b. La présence d'une partie variable d'un anticorps à un autre

c. La présence de deux chaines $H$ et deux chaines $L.$

12) L'agglutination anticorps-antigène entraine la formation de :

a. Complexe immuns

b. Caillots sanguins

c. Lymphocytes

d. Macrophages

13) L'immunodéficience provoquée par le $VIH$ est du à :

a. La destruction des $LT_{4}$

b. La destruction des $LT_{8}$

c. La destruction des $LB$

d. La destruction des macrophages

14) La réaction inflammatoire fait suite à :

a. La réponse adaptative à la présence d'un antigène

b. Une douleur

c. Un choc anaphylactique

d. L'infection ou la lésion d'un tissu

15) Le $VIH$ infecte les $LT_{4}$ car :

a. Le $VIH$ peut utiliser la transcription inverse pour rentrer dans la cellule

b. Le $VIH$ a une protéine $GP120$ complémentaire du récepteur $CD_{4}$ présent sur les $LT_{4}$

16) Les moyens de destruction des $LTC$ sont :

a. La cytolyse par libération de protéines < perforine > capable de perforer une membrane cellulaire

b. L'induction du <suicide cellulaire> de la cellule infectée (apoptose)

c. La phagocytose

d. La formation de complexes immuns

17) La mémoire immunitaire, c'est :

a. Des $LB$, des $LT_{8}$ et des $LT_{4}$ spécifiques d'un antigène donné, qui ont été sélectionnées par le passé par cet antigène et qui restent en veille pendent plusieurs années dans les organes lymphatiques.

b. Des antigènes stockés dans la rate servant de < banque de donnés >

c. Une partie du bulbe rachidien capable de reconnaitre des antigènes qui ont déjà contaminé l'organisme par le passé

18) Un $LT_{8}$ se différencie en :

a. Plasmocyte

b. Lymphocyte cytotoxique

c. Lymphocyte $T_{4}$

19) Un $LTC$ est :

a. Une cellule différenciée qui intervient lors des réactions de l'immunité adaptative

b. Une cellule différenciée qui intervient lors de l'immunité innée

c. Une cellule indifférenciée qui intervient lors des réactions de l'immunité adaptative

d. Une cellule indifférenciée qui intervient lors des réactions de l'immunité innée

20) Un $LTC$ est une cellule effectrice provenant de :

a. La différenciation d'un $LB$

b. La différenciation d'un lymphocyte $TCD_{4}$

c. La différenciation d'un lymphocyte $TCD_{8}$

21) Les interleukines sont des :

a. Molécules de reconnaissance de l'antigène

b. Récepteurs spécifiques à la surface des lymphocytes

c. Molécules effectrices de la réponse immunitaire spécifique

d. Molécules activatrices des lymphocytes spécifiques à l'antigène

e) Molécules secrétées par certaines cellules du système immunitaire.

Exercice 2

Chez les Mammifères, la pression artérielle doit se maintenir à un niveau tel que l'irrigation des différents tissus soit assurée. Cependant, plusieurs facteurs peuvent modifier la pression artérielle dans un sens ou dans un autre.

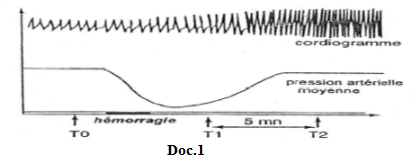

Examinons le cas d'une hémorragie (document 1)

1) Analysez le document 1

2) Déduisez-en les facteurs responsables de la variation de la pression artérielle de $T_{0}$ à $T_{2}.$

Afin de préciser les mécanismes régulateurs capables de corriger les variations de la pression artérielle, plusieurs observations et expériences ont été réalisées sur des Mammifères :

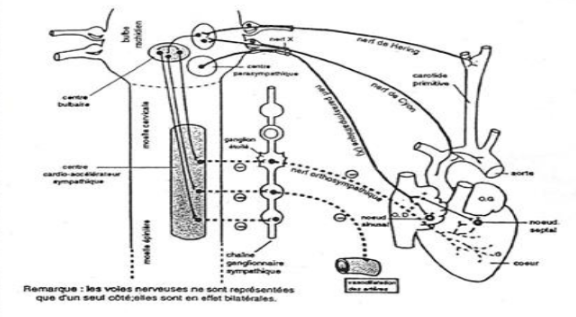

a. Chez un chien normal au repos, la fréquence cardiaque est de $80$ battements à la minute.

Si on sectionne les deux nerfs pneumogastriques, la fréquence augmente et passe à $135.$

b. Si on sectionne les nerfs orthosympathiques, il y a ralentissement du rythme cardiaque.

c. La section des nerfs de Cyon et de Herring entraîne une accélération du cœur.

L'excitation de leur bout périphérique est sans effet sur le rythme cardiaque. L'excitation de leur bout central entraîne un ralentissement du cœur. Toutefois, ce dernier est supprimé si les nerfs parasympathiques sont supprimés.

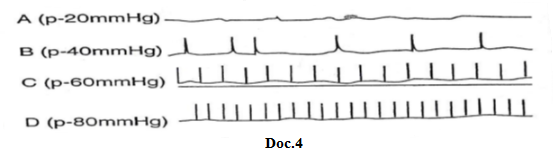

d. Le document 2 représente l'enregistrement des potentiels d'action recueillis sur une fibre du nerf de Herring en fonction de la pression artérielle régnant dans le sinus carotidien que l'on a isolé et que l'on perfuse au moyen d'un système permettant de faire varier la pression du liquide de perfusion. Des potentiels analogues sont recueillis dans le cas d'une fibre du nerf de Cyon.

e. L'excitation du centre bulbaire où naissent les pneumogastriques entraîne le même effet que l'excitation du bout central des nerfs de Cyon et des nerfs de Herring.

Le document 3 représente l'innervation d'un cœur de mammifère.

3) Quelle (s) information (s) vous apporte chacune des expériences précédemment décrites.

4) Précisez alors la nature du mécanisme mis en jeu dans le rétablissement de la pression artérielle en cas d'hémorragie.

5) En utilisant l'ensemble des informations fournies par ces expériences, résumez dans un schéma fonctionnel simplifié le mécanisme régulateur de la pression artérielle déclenché par l'hémorragie.

Exercice 3

Divers expériences ont été réalisées sur quelques aspects de la physiologie des capsules surrénales situées au-dessus des reins.

Chez des animaux sur lesquels on a réalisé une ablation totale des glandes surrénales, on a constaté une baisse de la volémie et par conséquent une baisse de la pression artérielle.

1) Formulez une hypothèse permettant d'expliquer ces résultats.

La mise en parabiose (suture des parois latérales) d'un chien normal et d'un chien surrénatectomisé entraine la disparition des troubles évoques précédemment chez le chien surrénatectomisé.

2) Que pouvez-vous en déduire quant au mode d'action des glandes surrénales ?

Les résultats d'analyse de plasma sanguin et d'urine de mammifères sont regroupés dans le tableau suivant. (document 1)

Auteur:

Daouda Tine

Commentaires

Moustapha Ali hamat (non vérifié)

jeu, 11/24/2022 - 06:22

Permalien

Révision

Ajouter un commentaire