Leçon 14 : L’ÉROSION

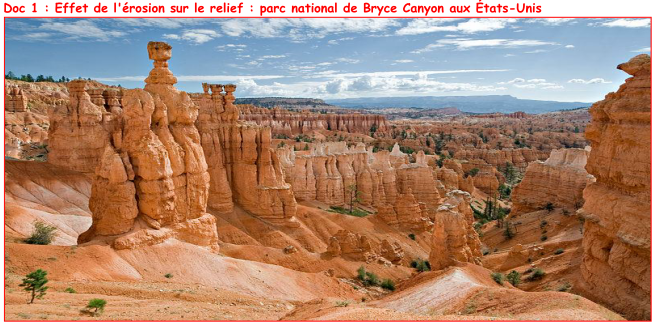

L’érosion est un mécanisme d'usure et de transformation des roches et du sol par des agents d'érosion tels que l'eau, le vent, le mouvement des glaciers ou la température.

Lors de l'érosion, des particules des roches ou du sol sont détachées et déplacées de leur point d’origine. C'est un processus de dégradation et de transformation du relief qui peut être lent et progressif, ou encore totalement violent. Il faut plusieurs millions d’années pour araser (aplanir, égaliser) une montagne ou creuser des vallées, mais il ne faut que quelques minutes pour qu’une avalanche, un lahar (coulée boueuse d’origine volcanique) ou un orage ne transforme le paysage.

I/ LES AGENTS D’ÉROSION

L'érosion peut être causée par de nombreux facteurs que l'on nomme agents d'érosion :

1°) L’érosion par l’eau

- Lorsque les gouttes de pluie frappent le sol, la force de leur impact permet de briser les agrégats et de disperser les particules qui forment le sol. C’est ce qu’on appelle l’effet splash48. Ainsi les sables fins, les limons, les argiles et la matière organique sont facilement emportés par les gouttes d’eau car ce sont des particules très fines.

Le ruissellement se produit lorsque l'eau sur une pente ne peut pas s'infiltrer assez vite dans le sol ou être interceptée par des obstacles naturels. Plus les précipitations et le ruissellement sont de forte intensité, plus les particules déplacées sont de grosse taille et en plus grande quantité. L’eau qui coule entraîne donc avec elle des particules de sol et cause de l’érosion. C'est principalement les eaux de ruissellement qui creusent les vallées. - Les chutes Niagara sont un bel exemple d’érosion. On considère que les chutes du Niagara se trouvent actuellement à 11 kilomètres du lieu où elles se sont formées initialement. Jusqu'au début des années 50, l'érosion des chutes du Niagara était de un mètre par année. Maintenant, grâce aux différentes constructions, ce taux est estimé à 36 cm par année.

- Les vagues et les courants provoquent de l’érosion sur le littoral. Lorsque les vagues frappent le rivage avec un certain angle, il en résulte des courants littoraux, parallèles au rivage, qui déplacent continuellement les sables de la plage. L’ensemble des vagues produites par le sillage des bateaux, appelé batillage, frappe les berges et provoque de l’érosion là aussi.

2°) L'érosion par la glace et les glaciers L’eau sous forme de glace peut être aussi très érosive. Par exemple, une moraine est un amas de débris minéraux qui ont été transportés par un glacier ou une nappe de glace. Les cours d’eau et les glaciers façonnent les vallées.

3°) L’érosion par le vent (éolienne)

Le vent agit comme l’eau. Il enlève des particules de sol et les transporte plus loin. Les débris que le vent souffle causent aussi de l’érosion par frottement. Ils usent et polissent les surfaces. Les sols s’appauvrissent. D’ailleurs, l’érosion éolienne est le principal facteur physique responsable de l’épuisement des terres agricoles. Le vent assèche les terres et leur degré d’humidité diminue. Évidemment, plus le vent est fort, régulier et rempli de poussières et moins il y a d’obstacles sur son chemin, plus son pouvoir d’érosion est grand. Le vent a un grand pouvoir d’érosion dans les régions sèches où il n’y a pas beaucoup de végétation comme les déserts.

4°) l’érosion par la gravité

La gravité permet à plusieurs processus d’érosion de se produire. Le ruissellement, la reptation (lent mouvement de particules du sol vers le bas des versants), les éboulements, les avalanches, les glissements de terrain et la descente sur un versant de matériaux boueux sont tous des phénomènes d’érosion par la gravité.

5°) L’érosion et la température

Dans les endroits où les variations de température sont importantes (climat continental, climat polaire, désert, haute montagne, ...), on assiste à la thermoclastie (érosion due aux changements de température). Par exemple, l’eau qui s’infiltre dans les fissures des roches poreuses prend plus de volume lorsqu’elle passe de l’état liquide à l’état solide. Cette eau est capable de faire éclater les roches en cas de gel et de dégel. C’est ce qu’on appelle la cryoclastie.

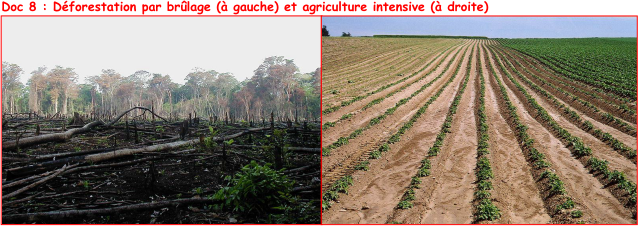

5°) L’érosion et l’action de l’homme

L’être humain, par certaines de ses actions, augmente l’érosion. Par exemple, la déforestation, l'agriculture, l'urbanisation et le transport ont pour effet d'accélérer l'érosion.

- Lorsqu’on défriche une terre, on enlève la couverture végétale et on expose ainsi le sol au vent et à l’éboulement

. - Lorsqu’on construit des barrages, les cours d’eau sont alors déviés.

- En construisant des routes, on augmente les surfaces de ruissellement.

- Lorsqu’on utilise des bateaux à moteur ou des moto-marines, on détruit des habitats, on augmente la turbidité de l’eau et on libère de nutriments qui causent l’augmentation des algues. Ces activités ont des conséquences sur les plans économiques et environnementaux. Le meilleur moyen de limiter l'érosion consiste à préserver la végétation, car les racines des plantes contribuent à maintenir le sol en place.

Certains facteurs accélèrent le processus d'érosion. Entre autres :

- Il y a des roches plus sensibles que d’autres aux différents types d’érosion. Par exemple, le grès siliceux ne sera pas facilement dissous, mais sera très sensible aux effets du gel. À l’inverse, une roche calcaire massive sera facilement attaquée par l’eau, mais très peu sensible aux effets du gel.

- Plus la pente est longue et raide, plus l'eau érodera le sol. Et plus la vitesse de l’eau est grande, plus elle occasionne un grand lessivage.

- La couverture végétale joue un rôle très important dans la prévention de l’érosion. En effet, plus il y a de résidus et de végétaux au sol, plus ils protègent le sol de l’impact des gouttes de pluie. Ils ralentissent la vitesse de l’eau de ruissellement et ils favorisent une meilleure infiltration de l’eau dans le sol. L’érosion ne fait pas que perdre des particules de sol de la couche arable. L’eau de ruissellement peut par exemple, entraîner hors d’un champ les éléments nutritifs du sol, les engrais et les semences. La culture de ce champ ne serait pas aussi productive qu’elle pourrait l’être. Les sédiments qui sont transportés par l’eau peuvent, par exemple, ensabler des fossés de drainage ou couvrir les zones de fraie. La qualité de l'eau est diminuée, car les pesticides et les engrais transportés avec les particules de sol peuvent contaminer les sources d'eau.

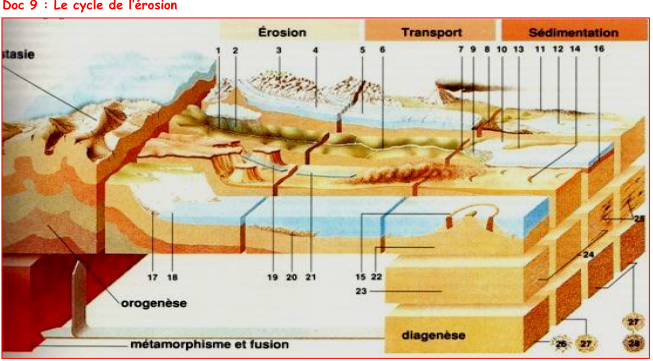

II/ LES PROCESSUS D’ÉROSION

1°) La météorisation

La météorisation est l’ensemble des processus mécaniques, physico-chimiques ou biologiques de réduction élémentaire des roches et des minéraux à la surface de la terre. Elle se divise en deux grandes catégories de processus :

- Les processus mécaniques : ces processus entraînent un débitage ou une désagrégation de la roche en matériaux de taille plus réduite, mais sans changement appréciable dans la composition chimique ou minéralogique. La pluie, les plantes, la foudre ou le vent peuvent-être des facteurs de désagrégation violente.

- Les processus physico-chimiques : dits aussi processus d’altération, ils provoquent une transformation de la roche saine en produits secondaires, c’est-à-dire une modification irréversible des propriétés physiques et chimiques des roches et minéraux. Le principal agent de météorisation physico-chimique est l’eau atmosphérique qui agit à la fois comme un réactif chimique, comme un vecteur de transmission d’autres réactifs (le transport de dioxyde de carbone par exemple) et comme un agent d’évacuation des produits libérés par la météorisation (solutés).

2°) Le transport

Ceci correspond au mouvement des sédiments vers l’aval, que ce soit sur un versant ou dans un cours d’eau. Le transport peut s’effectuer dans l’air comme c’est le cas pour le splash ou dans l’eau par le ruissellement. Le terme « capacité de transport », évoqué pour décrire la capacité du ruissellement à transporter des sédiments, est utilisé de 2 manières :

- La masse totale de sédiments que peut transporter le ruissellement (g/l ou kg/m3) ;

- La taille maximale des sédiments qui peuvent être transportés à un débit et vitesse d’écoulement donnés (à tel débit avec telle vitesse d’écoulement, des sédiments de telle taille peuvent être gardés en mouvement, les sédiments plus grossiers que cette valeur sont déposés, ...). La quantité de sédiments transportés dans un écoulement et par unité de temps est égale à la concentration en sédiments (kg/m3). À la limite de la capacité de transport, l’écoulement ne peut pas transporter plus de sédiments, même s’il y a beaucoup de sédiments disponibles. Dans ce cas, l’érosion est dite « limitée par le transport ». Dans le cas où la capacité de transport n’est pas atteinte et que l’écoulement pourrait transporter plus de sédiments s’il y en avait, l’érosion est dite « limitée par le détachement ».

3°) Le dépôt

Tôt ou tard, les sédiments transportés par le ruissellement se déposent. Le dépôt peut se faire à l’intérieur d’une parcelle sur le même versant, dans le fossé en limite de parcelle, sur la route, dans le ruisseau, une rivière, la mer, ... Très souvent, les conséquences provoquées par le dépôt des sédiments sont aussi graves, voire plus graves, que celles provoquées par l’enlèvement de la terre sur le versant. Donc le dépôt se fait en fonction de la vitesse d’écoulement : les sédiments sont déposés en fonction de leur granulométrie et de la vitesse d’écoulement. Les particules très fines, les argiles, sont transportées le plus loin.

III/ LE CYCLE DE L’ÉROSION ET L’ACTION DU TEMPS SUR LE PAYSAGE

Le cycle de l’érosion se déroule à des rythmes variables qui sont néanmoins tous très lents à l’échelle humaine : une fissure dans un bloc de granite ne s’élargit généralement que de quelques millimètres en 1000 ans. Les massifs montagneux, les régions semi-arides et celles où la surface du sol a été modifiée par l’activité humaine (coupe à blanc, constructions de

routes et de villes, ...) connaissent évidemment l’érosion la plus rapide. De leur côté, les régions situées à basse altitude et celles où les matériaux sont très résistants (le bouclier canadien par exemple) subissent une transformation plus lente. Quant aux cavités souterraines, on les retrouve un peu partout : dans les falaises qui surplombent la mer, dans la lave solidifiée et même dans les glaciers. Ce sont toutefois les roches poreuses, comme le calcaire et la dolomite, qui abritent les plus vastes réseaux de grottes. Ces excavations naturelles qui s’allongent horizontalement (galeries) ou verticalement (avens, puits) sont le résultat du lent travail de l’eau sur la roche. Plusieurs dizaines de milliers d’années sont nécessaires pour que se forme une grotte de quelques mètres de diamètre et il faut près de 100 ans pour qu’une stalactite, masse de calcite qui pointe vers le sol, s'allonge de 5 centimètres.

IV/ LES CONSÉQUENCES DE L'ÉROSION

Le sol est une fine couche de matières minérales et organiques qui permettent la rétention et la circulation de l'eau et de l'air à la surface de la terre. Cette fine couche, dont l'épaisseur varie de quelques cm à quelques m, fait vivre pratiquement toutes les formes de vie de la planète. Le sol est une ressource « non-renouvelable » qui, lorsqu'il subit une forte érosion, est perdu à l'échelle de millénaires. Aujourd'hui, l'érosion des sols participe à plusieurs grands problèmes environnementaux qui perturbent la planète.

- La biodiversité : le sol est un milieu vivant où des milliards de bactéries, champignons et insectes de tous genres habitent. Sa dégradation provoque une perte d'espèces dont nous avons peu conscience à cause des difficultés de mesure et de suivi de ces micro-organismes et parce que ces familles d'espèces se trouvent rarement parmi les espèces « emblématiques » (comme le loup, l'aigle, le panda, le dauphin, ...). De plus, la dégradation du sol provoque inévitablement une perte d'habitat pour divers espèces à la surface de la terre et dans les milieux aquatiques où l'augmentation de la turbidité et de la pollution jouent un rôle important dans la dégradation de ces environnements.

- La désertification : la perte du sol dans les milieux semi-arides conduit à la création de vastes zones « stériles » et des conditions de sécheresse aggravée par une augmentation du ruissellement et par la diminution de la réserve hydrique du sol.

- La pollution des eaux : pratiquement toute l'eau qui tombe sur une surface terrestre entre en contact avec le sol. L'eau peut s'infiltrer et percoler vers la nappe phréatique et les cours d'eau. Dans ce cas, elle lessive une partie de ce qui est soluble dans le sol (nitrates, pesticides, ...). Elle peut également ruisseler à la surface et transporter vers les cours d'eau les sédiments et tout ce qui y sont associés : pesticides, engrais, matières organiques, ...

Commentaires

Mamodou Sakho (non vérifié)

dim, 05/09/2021 - 15:34

Permalien

L'érosion

Anonyme (non vérifié)

mar, 01/31/2023 - 10:24

Permalien

Exposé sur l'érosion

NIkIEMA (non vérifié)

mar, 04/16/2024 - 00:39

Permalien

Demande une exposé sur l'érosion et sédimentation

Sanon VÉNIMI LUNDI (non vérifié)

sam, 04/05/2025 - 21:56

Permalien

Demande d, exposé sur l'érosion

Ajouter un commentaire