Série d'exercices sur L'immunologie - Ts

Classe:

Terminale

Exercice 1

Le tétanos est une maladie grave, due à un bacille. qui sécrète une toxine.

Cette toxine provoque des contractions musculaires des mâchoires, puis des muscles respiratoires, pouvant entraîner la mort.

A partir de la toxine tétanique, on peut fabriquer de l'anatoxine, en ajoutant du formol à $0.4\%$ et en plaçant le tout à $40^{\circ}C.$

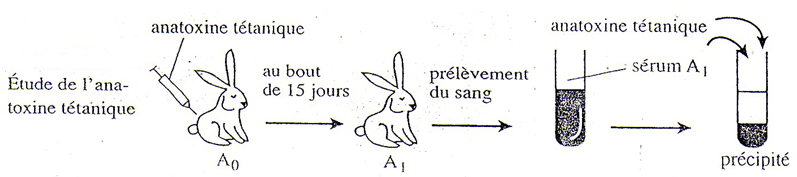

On injecte de l'anatoxine tétanique à un lapin et on prépare du sérum à partir de ce lapin.

A une solution aqueuse d'anatoxine tétanique, on ajoute du sérum du lapin et on constate un précipité.

1. Quelle est la nature de la réaction ?

Que contient le sérum du lapin ?

2. Quelle est la propriété qu'a conservée l'anatoxine ?

3. Quelle serait la réaction du lapin lors d'une injection de toxine tétanique ?

4. Dans un deuxième temps, on réalise les expériences de la figure :

Interprétez ces expériences.

5. A partir des expériences des deux figures, quels caractères de l'immunité sont ainsi mis en évidence ?

Exercice 2

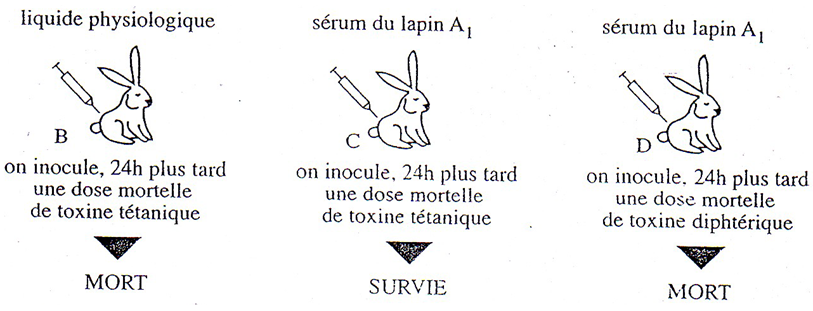

Le virus $HIV$ (virus de l'immunodéficience humaine) dont la structure est schématisée dans la figure se transmet chez l'Homme par voie sexuelle ou sanguine.

Dans une période de $15$ jours à $3$ mois, toute personne infectée va fabriquer des anticorps dirigés contre les protéines du virus, en particulier les glycoprotéines $GP\,120.$

On parle alors de séropositivité, témoin d'infection.

1. Après avoir précisé ce que représentent les molécules $GP120$ vis-à-vis de l'organisme infecté, vous justifierez ce terme de séropositivité, et vous rappellerez par un schéma la structure de la molécule d'anticorps.

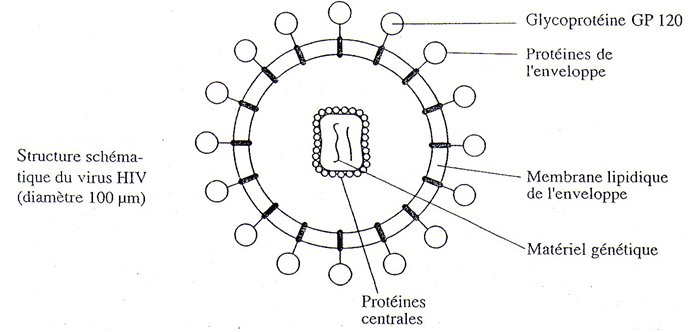

2. Chez $50\%$ des personnes infectées, on observe en outre-durant cette période une forte fièvre, et une augmentation de volume dés ganglions lymphatiques du cou et des aisselles.

Des prélèvements de ces organes font apparaître une forte augmentation du nombre de cellules $I$, se transformant en cellules $II.$

Nommez les cellules $I$ et $II.$

Décrivez les modifications apparues dans la cellule $II$, en précisant le lien entre les structures observées et l'activité de cette cellule.

3. Proposez une explication à l'augmentation de volume des ganglions lymphatiques.

Exercice 3

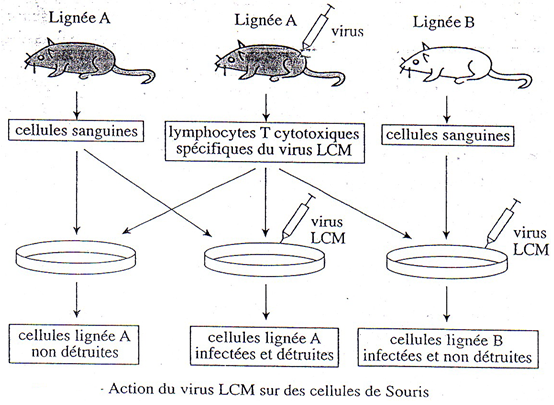

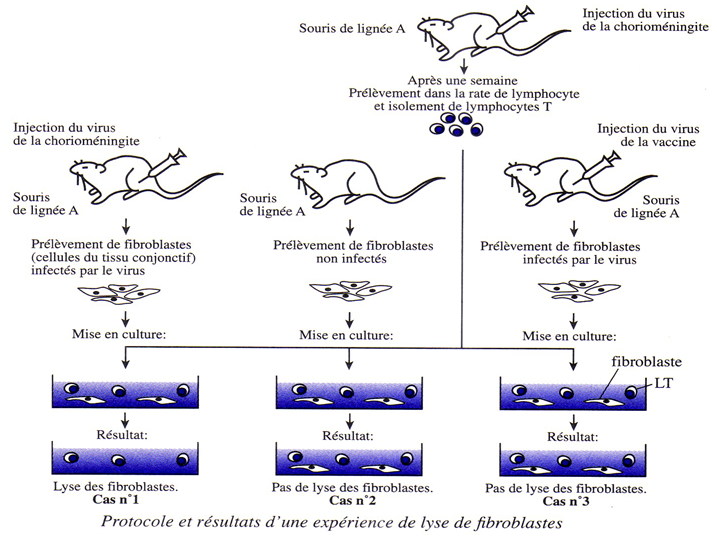

On injecte à des Souris des virus $LCM$ (lymphotic choriomeningitis).

Quelques jours après, on retrouve dans le sang des lymphocytes $T$ cytotoxiques, détruisant les cellules infectées par le virus.

On utilise deux souches de Souris $(A$ et $B)$ et l'on fait l'expérimentation décrite dans la figure.

On observe dans les boîtes de Pétri, l'action des lymphocytes $T$ cytotoxiques sur des cellules sanguines provenant de plusieurs Souris.

On précise que le virus $LCM$, mis en présence de cellules de souche $A$ $($boîte $2)$ ou $B$ $($boîte $3)$, les contamine rapidement.

1. Comment peut-on expliquer les différences constatées entre les boîtes de Pétri $1$ et $2$ d'une part, et les boîtes $2$ et $3$ d'autre part ?

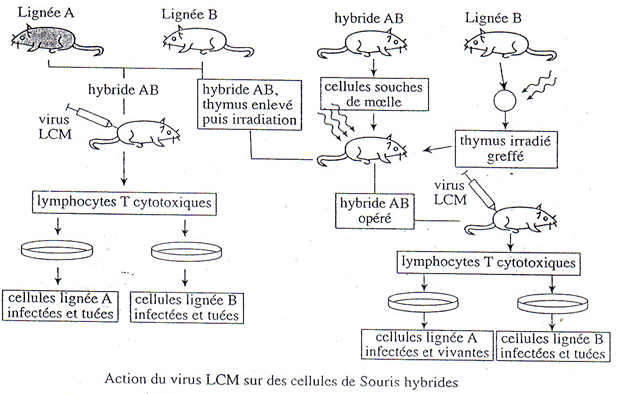

2. On croise deux Souris, une de lignée $A$ avec une autre de lignée $B$, et on obtient des hybrides $(AB).$

On enlève le thymus de l'un des hybrides AB, puis on l'irradie (l'irradiation a pour effet de tuer les cellules souches de la moelle osseuse).

Cet animal subit alors la greffe d'un thymus irradié, provenant d'une Souris dé lignée $B.$

Quelques heures après, l'animal reçoit une injection de moelle osseuse (contenant donc des cellules souches) et provenant d'un autre hybride $AB$ issu des mêmes parents.

On injecte le virus $LCM$ à la Souris ainsi préparée, et on recueille ses lymphocytes $T$ cytotoxiques quelques jours plus tard.

On mélange dans des boîtes de Pétri des lymphocytes $T$ cytotoxiques à des cellules sanguines provenant de Souris de lignée $A$ ou $B$, toutes infectées par le virus.

Comment expliquez-vous les résultats obtenus avec l'hybride $AB$ non opéré par rapport à ceux du $A$ ?

Comment expliquez-vous les résultats sur l'animal opéré ?

3. Concluez brièvement

Exercice 4

Anaïs, $26$ ans, développe depuis quelques mois une tuberculose.

Le médecin qu'elle va consulter, prescrit un test ELISA et un Western Blot qui montrent qu'elle est séropositive pour le $VIH.$

Il effectue une $NFS$ (numération formule sanguine) et observe que sa concentration de $LT_{4}$ est de $300/mm^{3}$ de sang.

Après un entretien avec Anaïs, le médecin reconstitue un historique de l'évolution de la maladie de la jeune femme.

$-\ $ Le $31$ décembre $1997$ : rapport non protégé avec un jeune homme ;

$-\ $ Début janvier $1998$ : état grippal ;

$-\ $ De février $1998$ à fin $2001$ : rien à signaler ;

$-\ $ Janvier $2002$ : tuberculose.

D'après vos connaissances, expliquez l'évolution de la maladie d'Anaïs.

Exercice 5

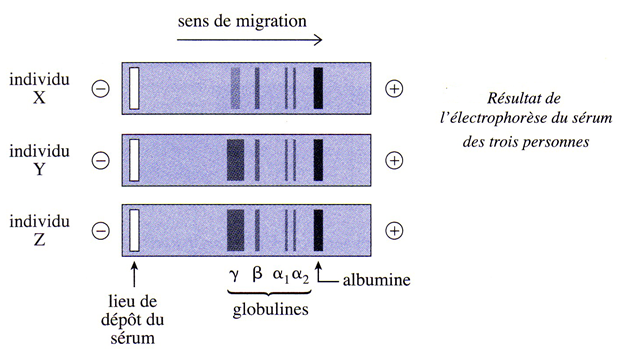

On prélève le sérum de trois individus :

$-\ $ L'individu $X$ est séronégatif pour la tuberculose, la coqueluche et le $VIH$ et ne développe au moment du prélèvement aucune maladie,

$-\ $ L'individu $Y$ est séropositif pour la coqueluche,

$-\ $ L'individu $Z$ est atteint d'une cirrhose du foie.

On effectue une électrophorèse des trois sérums

Indiquez quelles protéines correspondent aux anticorps.

Justifiez votre réponse.

Exercice 6

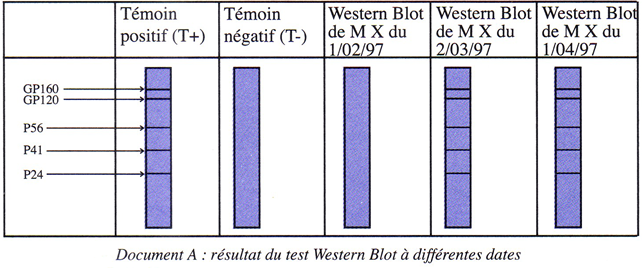

Monsieur $X$, dont la femme est séropositive pour le $VIH$, consulte pour un état grippal, le $1^{er}$ février $1997.$

Son médecin suspectant une infection au $VIH$, lui fait effectuer un test de dépistage ELISA dont le résultat est positif (puits coloré).

Expliquez la technique et le résultat du test, et indiquez pourquoi on procède ensuite à un Western Blot.

Les résultats du Western Blot du $1/02/97$ sont donnés dans le document $A.$

Analysez les résultats

El Le médecin fait alors faire un troisième test.

Une goutte de sérum de monsieur $X$ est introduite dans un puits au fond duquel sont fixés des anticorps anti $P_{24}$, $P_{24}$ étant une protéine du $VIH.$

Après lavage du puits, on introduit des anticorps anti $P_{24}$ liés à une enzyme, la phosphatase alcaline qui catalyse la transformation de l'indoxyl phosphate en un produit coloré.

On observe que le puits se colore le $1/02/97.$

Interprétez les résultats.

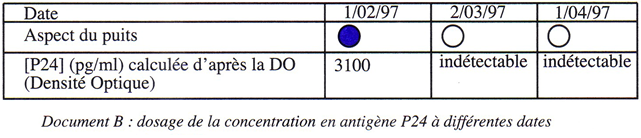

Le $2$ mars et le $1^{er}$ avril $1997$, on effectue des Western Blots du sérum ainsi que des tests d'antigénémie $P_{24}$ de monsieur $X.$

Les résultats sont donnés dans le document $B.$

Expliquez l'évolution de la maladie chez monsieur $X.$

Exercice 7

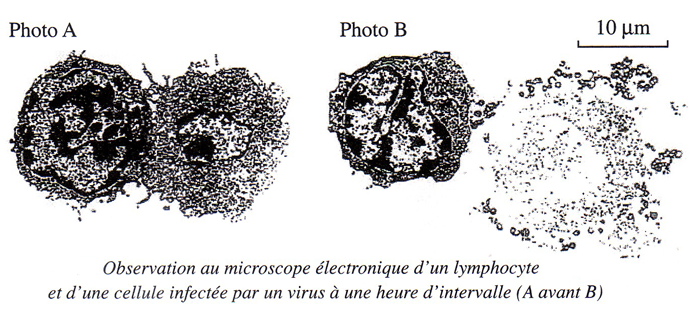

La figure ci-dessous représente une électronographie de deux cellules humaines, un lymphocyte et une cellule infectée dans une culture in vitro.

Indiquez quel type de lymphocyte est photographié et expliquez le phénomène mis en évidence par ces photographies.

Exercice 8

Le schéma ci-dessous résume le protocole et les résultats d'une expérience.

Interprétez les résultats de cette expérience.

Complétez avec vos connaissances

Exercice 9

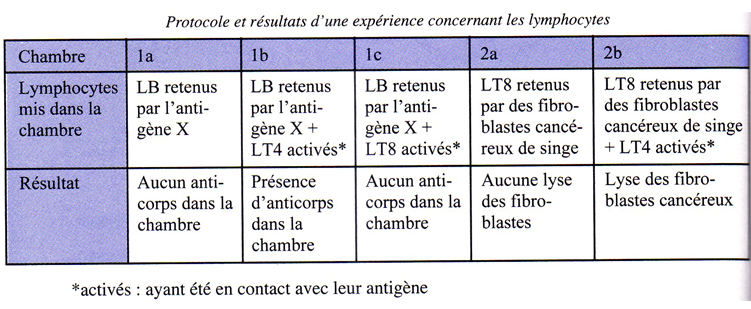

On prélève les lymphocytes d'un singe.

On sépare les différentes populations lymphocytaires : $LB$, $LT_{4}$ et $LT_{8}.$

On place des $LB$ dans des chambres de culture au fond desquelles se trouvent des molécules d'antigène $X.$

Seuls $0.01\%$ des $LB$ restent fixés au fond de la chambre et ne sont pas éliminés par rinçage (chambre la)$-$

Puis on ajoute différents types cellulaires $(1b$ et $1c).$

On place des $LT_{8}$ dans des chambres de culture au fond desquelles se trouvent des fibroblastes cancéreux de Singe.

Seuls $0.01\%$ des $LT_{8}$ restent fixés au fond de la chambre et ne sont pas éliminés par rinçage $($chambre $2a).$

Puis on ajoute les $LT_{4}$ activés$^{\ast}$ $($chambre $2b).$

Exploitez les résultats afin de montrer l'importance des $LT_{4}$ dans la réponse immunitaire.

Exercice 10

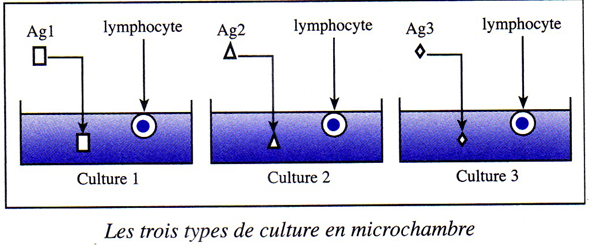

Dans la rate d'une souris qui n'a jamais été mise en présence des antigènes $Ag_{1}$, $Ag_{2}$ et $Ag_{3}$ $($on dit qu'elle n'est pas immunisée contre les antigènes $Ag_{1}$, $Ag_{2}$, et $Ag_{3})$, on effectue un prélèvement pour extraire plusieurs millions de lymphocytes.

On prélève donc sans distinction les $LB$, les $LT_{4}$ et les $LT_{8}.$

Ces lymphocytes sont placés sur un milieu contenant de nombreuses molécules d'un antigène $Ag_{1}$, fixées sur gélatine.

Environ $001\%$ des lymphocytes se fixent sur ce milieu.

Les autres sont éliminés par rinçage.

Les lymphocytes retenus sont cultivés individuellement, en présence d'interleukine, dans des microchambres où sont introduites des molécules d'antigènes $Ag_{1}$, $Ag_{2}$, ou $Ag_{3}$, respectivement dans les microchambres de culture $1$, $2$ et $3.$

1. Quel type de lymphocyte représente les $0.01\%$ de lymphocytes qui se fixent au milieu contenant les molécules de l'Ag1.

Justifiez votre réponse.

2. Expliquez pourquoi on ajoute des molécules d'interleukine dans les milieux de culture contenant les lymphocytes.

3. Expliquez les résultats obtenus dans les trois cultures.

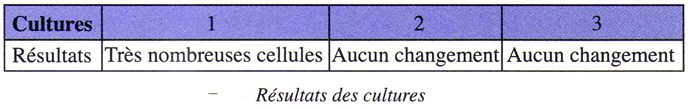

4. Pour un test complémentaire, un prélèvement est effectué dans la microchambre $1.$

Après filtration, le liquide est mis en présence de molécules de l'antigène $Ag_{1}$ et on l'observe en microscopie électronique à transmission.

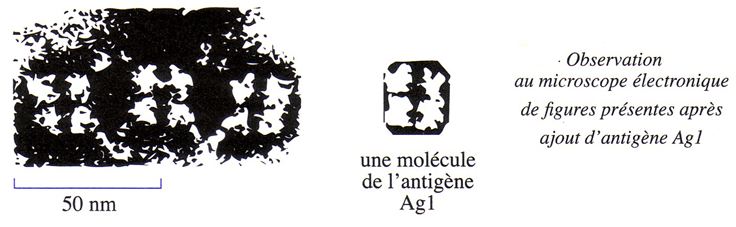

Exercice 11

Le tétanos est une maladie due à l'introduction dans l'organisme d'une bactérie qui libère une toxine, nommée toxine tétanique, dans le milieu intérieur.

Ces toxines n'entrent pas dans les cellules.

La diphtérie est aussi une maladie due à l'action d'une toxine libérée par une bactérie, la toxine diphtérique.

Le document montre un ensemble d'expériences destinées à mieux cerner les conséquences d'une injection d'anatoxine (toxine atténuée non virulente) et de l'utilisation de sérum sanguin extrait des animaux traités.

1. Les acteurs des réactions immunes qui interviennent font-ils partie de l'immunité innée ou acquise ?

2. D'après vos connaissances, à quel type de cellules les réactions font-elles appel ?

3. La vaccination est une technique médicale qui fait appel au mécanisme exposé dans l'expérience.

Exposez son principe en utilisant les résultats de l'expérience.

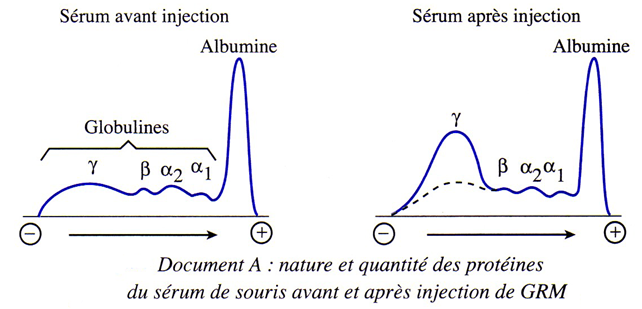

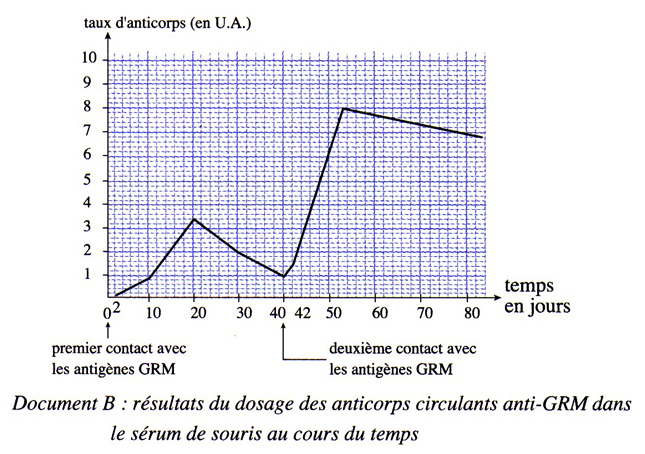

Exercice 12

On se propose d'identifier les acteurs intervenant dans certaines réactions immunitaires après introduction de $GRM$ (globules rouges de mouton) dans l'organisme d'une souris saine, renouvelée $15$ jours plus tard.

Des observations histologiques plus précises, faites au niveau de la rate des animaux ayant reçu des $GRM$, révèlent la présence de deux sortes de cellules immunitaires :

$-\ $ Cellules de type lymphocyte peu nombreuses ;

$-\ $ Cellules de type plasmocyte très nombreuses.

Des observations microscopiques réalisées chez ces mêmes animaux montrent dans leur sang la présence de complexes immuns $($anticorps anti$-GRM/GRM).$

A l'aide des documents proposés et en vous appuyant sur vos connaissances, expliquez les différentes caractéristiques de la réponse immunitaire mise en évidence.

Commentaires

koffi (non vérifié)

mer, 07/22/2020 - 11:24

Permalien

demande de la correction de cettesérie d'exercice

omar (non vérifié)

sam, 01/16/2021 - 15:38

Permalien

etudier

ELHOUSSAINE RAQBBOUH (non vérifié)

mer, 03/16/2022 - 14:30

Permalien

IMMUNILOGIE

Amazon (non vérifié)

jeu, 05/19/2022 - 16:49

Permalien

Apprendre à étudier

mizele (non vérifié)

mer, 11/25/2020 - 22:13

Permalien

demande de la correction de cette série d'exercice

Fatima gueye (non vérifié)

dim, 04/18/2021 - 12:53

Permalien

Demande se correction de la série sur immunologie

TCHOUBOU ZACHARIE (non vérifié)

jeu, 02/11/2021 - 14:14

Permalien

Démande des corrections

Boubacar Bah (non vérifié)

sam, 06/19/2021 - 18:26

Permalien

Je suis intéressé par le traité de cette série d'exercices d'imm

Hamath SOW (non vérifié)

sam, 07/24/2021 - 23:26

Permalien

Demande de correction de le série

hamames noureddine (non vérifié)

mer, 12/01/2021 - 20:39

Permalien

Demande de correction de le série

Anne75 (non vérifié)

jeu, 02/10/2022 - 16:38

Permalien

Demande de correction

makhoul (non vérifié)

mer, 03/09/2022 - 21:38

Permalien

solution

Kayo (non vérifié)

lun, 03/28/2022 - 16:34

Permalien

Recherche

Valérie (non vérifié)

lun, 04/04/2022 - 08:27

Permalien

juil

Alexandre (non vérifié)

dim, 06/05/2022 - 07:38

Permalien

Je veux la correction de l'exercice

Alexandre (non vérifié)

dim, 06/05/2022 - 07:39

Permalien

Je veux la correction de l'exercice

naima (non vérifié)

sam, 11/12/2022 - 23:04

Permalien

je veux la correction de la serie

ounde TEMBELY (non vérifié)

ven, 03/17/2023 - 16:36

Permalien

TRES INTERSSANT CES SERIES

Leye (non vérifié)

sam, 05/20/2023 - 16:50

Permalien

Télécharger

chayma (non vérifié)

ven, 10/13/2023 - 22:40

Permalien

je veux la correction de cette série

Mariem YAHYA (non vérifié)

dim, 11/19/2023 - 20:28

Permalien

Demande de la correction des exercices

Snd Dlp (non vérifié)

lun, 04/14/2025 - 14:57

Permalien

Demande de correction de la série

Ajouter un commentaire